「天心筆『霊照女の事』をめぐって」

2008年10月2日[木]~2009年3月31日[火]

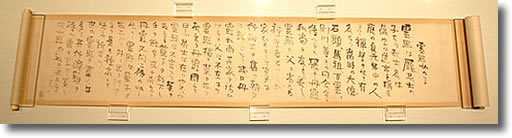

岡倉天心筆 「霊照女の事」

紙・墨・巻

明治45年(1912)頃以降

天心による「霊照女」についての解説文。具体的な絵画作品の解説なのか、一般論としての説明なのかは不明です。晩年になって、ときどき用いた「碧龕(へきがん)」という印章が最後に押されており、明治45年頃以降の執筆と推測されます。

この資料は、『天心全集 第8巻』(1980年、平凡社)に掲載されていますが、同書編集時には資料自体が行方不明で、斎藤隆三によるメモ書きにより収録されたことが分かっており、おそらく公開されるのは今回が初めてのことになります。

解説

天心と禅の思想

天心によるこの霊照女の話は、これだけでは、何のことか分かりづらいところがあるでしょう。実は、この話には続きがあって、丹霞和尚がこのあともう一度龐居士を訪れたとき、何も言わずに払子(ほっす、虫を払う毛のついた棒)を置いたのに対して、龐居士は、槌子(ついし、木槌)をただ黙って置いて、互いに言葉というものが仏の真理から遠いものだということを確認しあったというのです。

そのきっかけを作ったのが、娘の霊照だったわけですが、禅の問答というものは、このように、結論をただ語ってしまうのでは、身もふたもなく、そういったことを各自が考えるところが重要なのかもしれません。ですから、天心もただ「是モ禅家ニて味ふ話」とのみ記しているのだと思います。

天心は、『茶の本』(英文著作、"The Book of Tea" )の中でも、茶と禅との深い関わりを一章をあてて記しており、彼自身、禅的な思想を尊んでいたことが分かります。その天心が霊照女について述べたこの文章は、絵画というものも、単に表面的なことだけではなくて、その奥に、深い思想的な背景が必要だということを示したかったのかもしれません。また、この文章の印章で用いている「碧龕」(青い岩に彫った仏を入れるほこら)という言葉は、禅宗の重要文献である『碧巌録(へきがんろく)』を想起させますから、晩年、より以上に禅の考え方に傾倒していた可能性も感じさせます。