岡倉天心

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。

岡倉天心について

また、天心は晩年、思索と静養の場として太平洋に臨む人里離れた茨城県五浦(現在の北茨城市五浦)に居を構える一方、横山大観ら五浦の作家達を指導し新しい日本画の創造をめざしました。以後、天心は亡くなるまでこの五浦を本拠地として生活することになります。

それでは、次に天心の生涯とその業績等についてその概略をご紹介いたしましょう。

ボストン美術館での岡倉天心

天心の業績

古美術の保存、保護に尽力

同19年(1886)天心が文部省の命により奈良地方の古社寺調査をまとめた報告書「美術保存ニ付意見」は、文化保護について最も早く適切な提案をしたものとして今でも高く評価されています。

亡くなる直前まで、病気を押して古社寺保存会に出席し法隆寺壁画保存の建議書を文部省に提出するなど、晩年まで天心の文化財保護に対する情熱は変わりませんでした。

このような天心の文化財保護に関する綿密な調査活動と優れた見識は、明治30年(1897)公布された「古社 寺保存法」に反映されています。また、天心の古美術保存の精神は、昭和4年(1929)の「国宝保存法」、さらに昭和25年(1950)の「文化財保護法」制定へと受け継がれ、今日の文化財保護の礎になっています。

「全国宝物取調書」明治30年

新しい日本画の創造

しかし、この作風は一般には理解されず、当時のジャーナリズムにいかさま車夫いわゆる朦朧(もうろう)車夫に由来する蔑称(べっしょう)として「朦朧体」と呼ばれ不評を買いました。

五浦で制作された大観「流燈(りゅうとう)」、観山「木の間の秋」、春草「賢首菩薩(けんじゅぼさつ)」、武山「阿房劫火(あぼうごうか)」などの近代日本画史に残る名作は好評を持って迎えられ、天心の指導のもと個性的な日本画が創造されていきました。

五浦の日本美術院研究所で制作に励む作家たち 手前から木村武山、菱田春草、横山大観、下村観山

東洋文化の欧米への紹介

まず、「Asia is One」で始まる『The Ideals of the East(東洋の理想)』が、天心のインド旅行中に書き上げられ、明治36年にロンドンのジョン・マレー社から、また翌年『The Awakening of Japan(日本の覚醒)』がニューヨークのセンチュリー社から出版されました。これらは、ともに西洋文明に対抗してアジアの連帯と自主というテーマによって貫かれています。

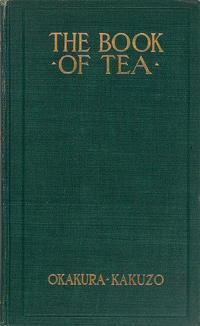

これに対しニューヨークのフォクス・ダフィールド社から出版された『The Book of Tea(茶の本)』は、茶の歴史、その流儀、道教と禅などの7章から構成され、茶をテーマに日常生活における自然と芸術の調和を説いたもので、日本の文化思想を紹介した著作物として世界的に高い評価を得ました。当時多くの国で翻訳、出版され、東洋・日本文化を知るテキストとして愛読されました。この『茶の本』が岩波文庫により日本語版として我が国に紹介されたのは、昭和4年のことでした。

「The Book of Tea (茶の本)」初版本

天心と五浦での生活

この五浦で天心は、日々釣りや読書をする一方、六角堂で思索をするなど、空と海を眺め大自然と一体となる隠棲といえる生活をおくります。こうした五浦の悠久な大自然の姿は、「五浦即事」と題する漢詩によく詠われています。

ところで、この五浦で釣りに熱中した天心は、地元平潟に住む釣り名人、鈴木庄兵衛(すずきしょうべえ)に釣りの手ほどきを受けたり、渡辺千代次(わたなべちよじ)に操船や水先案内人をさせたりして楽しんだということです。さらには自ら考案したヨットのようなセンターボードを取り付けた釣舟「龍王丸」を船大工に造らせるほどでした。

晩年の天心は、漢詩や書簡の末尾にしばしば「五浦生」「五浦老人」「五浦釣人」などの号を用いており、五浦に対する深い愛着をうかがうことができます。

五浦での釣り姿の岡倉天心

(明治40年頃)

天心の生涯

生い立ちと修業時代

天心は、日本美術に傾倒したフェノロサの通訳として、行動を共にするようになり古美術への関心を深めます。

文久3年頃の横浜風景(部分)

(『イラストレーテッド・ロンドン・ニューズ』より)

美術行政への参画と古美術の調査

同19年(1886)フェノロサとともに美術取調委員として欧米各国の美術教育情勢を視察するために出張しました。帰国後の天心は、図画取調掛委員として東京美術学校(現在の東京藝術大学)の開校準備に奔走します。開校後の同23年(1890)、わずか27歳の若さで同校二代目の校長になった天心は、近代国家にふさわしい新しい絵画の創造をめざし、横山大観、下村観山、菱田春草ら気鋭の作家を育てていきました。

東京美術学校の校服姿で愛馬若草号に騎乗する校長岡倉天心

(明治25年11月)

理想の実現に向けて 日本美術院の創立

その院舎はアメリカ人ビゲローなどから資金援助を得て、東京上野谷中初音(やなかはつね)町に建設され、美術の研究、制作、展覧会などを行う研究機関として活動を始めました。

横山大観、下村観山、菱田春草らの美術院の青年作家たちは、天心の理想を受け継ぎ、広く世界に目を向けながら、それまでの日本の伝統絵画に西洋画の長所を取り入れた新しい日本画の創造を目指したのです。その創立展には、大観「屈原(くつげん)」、観山「闍維(じゃい)」、春草「武蔵野(むさしの)」などの話題作が出品されました。

創立当時の日本美術院正員

後列右端が岡倉天心、4番目が菱田春草、6番目が下村観山、左端が横山大観 前列左より7番目が橋本雅邦

東洋の美と心を世界に 国際人「KAKUZO」

明治34年(1901)、インドに渡った天心はヒンドゥー教の僧スワミ・ヴィヴェカーナンダ(1863-1902)を訪ね、東洋宗教会議について話し合いますが実現には至らず、彼の紹介で出会った詩人ラビンドラナート・タゴール(1861-1941)やその一族と親交を深めました。また、インド各地の仏教遺跡などを巡り、東洋文化の源流を自ら確かめた天心は、滞在中に『The Ideals of the East(東洋の理想)』を書き上げています。

同37年(1904)、アメリカに渡った天心は、ボストン美術館の中国・日本美術部に迎えられ、東洋美術品の整理や目録作成を行い、また、ボストン社交界のクイーンと呼ばれた、大富豪イザベラ・ガードナー夫人と親交を深めることになります。一方天心に従って渡航した横山大観、菱田春草らは、ニューヨークをはじめ各地で展覧会を開き好評を博しました。また、天心は講演会や英文の著作『The Book of Tea(茶の本)』などを通して日本や東洋の文化を欧米に紹介しました。その後、天心は五浦とボストンを往復する生活を送ることになりました。

『The Book of Tea(茶の本)』

新たなる飛躍の地「五浦」

一方、日本美術院は、天心や横山大観など主要作家の海外旅行による長期不在が重なるなどにより経営難に陥り、その活動も衰退したため、同39年(1906)、天心は日本美術院の再建を図りました。それまでの美術院を改組し、その第一部(絵画)を五浦に移転しました。天心はここを「東洋のバルビゾン」と称して新しい日本画の創造をめざし、横山大観、下村観山、菱田春草、木村武山を呼び寄せました。

生活上の苦境に耐えながらも大観ら五浦の作家達は、それまで不評を買った「朦朧体」に改良を加え、同40年(1907)に発足した文部省主催の展覧会(文展)に、近代日本画史に残る名作を発表していきました。

仲秋観月の園遊会にて(五浦の天心邸で)前列右端が天心、その後ろ右端より大観、観山、春草、 一雄(天心の長男)、武山 (明治40年9月)

晩年

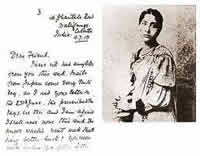

大正元年(1912)夏、ボストンに向かった天心は途中インドで、詩人ラビンドラナート・タゴールの親戚にあたる女流詩人プリヤンバダ・デーヴィー・バネルジー(1871-1935)と出会います。以後二人の間にラブレターともいえる往復書簡が天心の亡くなるまでの1年間交わされました。同2年(1913)体調がすぐれずアメリカから帰国した天心は、一旦五浦に戻った後、静養のため新潟県赤倉に移りましたが、病状が悪化し、9月2日、50歳の生涯を閉じました。東京染井(そめい)墓地に葬られるとともに、五浦にも分骨されました。

天心宛てプリヤンバダ書簡(1913年7月4日付)とプリヤンバダ・デーヴィー・バネルジー

天心の年譜

年 | 満年齢 | 事項 |

|---|---|---|

| 1863 文久2 | 0歳 | 西暦1863年2月14日(旧暦文久2年12月26日)、福井藩士・岡倉覚右衛門とこのの次男として生まれる。 |

| 1869 明治2 | 6歳 | このころジェイムズ・バラに英語を学ぶ。 |

| 1871 明治4 | 8歳 | このころ長延寺の玄導和尚に漢籍を学ぶ。 |

| 1874 明治7 | 11歳 | 東京開成学校(のち東京大学と改称)に入学する |

| 1879 明治12 | 16歳 | 大岡もと(のち基子と称す)と結婚する |

| 1880 明治13 | 17歳 | 7月、東京大学文学部哲学政治学及理財学科卒業。文学士の学位を受ける。 10月、文部省に入省し、音楽取調掛に勤務。 |

| 1882 明治15 | 19歳 | 8月、小山正太郎「書ハ美術ナラス」に反論する。 |

| 1884 明治17 | 21歳 | 11月、文部省に図画教育調査会が設置され委員となる。 |

| 1886 明治19 | 23歳 | 10月、欧米の美術視察にアーネスト・フェノロサらと共に出張する |

| 1887 明治20 | 24歳 | 10月、欧米より帰国する。 |

| 1889 明治22 | 26歳 | 2月、東京美術学校が開校する。 5月、帝国博物館理事となる。 10月、美術雑誌『國華』創刊。第1号に「圓山応挙」を発表。 |

| 1890 明治23 | 27歳 | 8月、東京美術学校校長となる。 |

| 1893 明治26 | 30歳 | 7月、清国に向けて日本を出立。 12月、清国より帰国。 |

| 1896 明治29 | 33歳 | 4月、古社寺保存会が設置。5月に委員に任命される。 |

| 1898 明治31 | 35歳 | 3月、東京美術学校校長の職を解かれる。 10月、日本美術院開院式を行う。 |

| 1901 明治34 | 38歳 | 11月、インドに向けて日本を出立。 |

| 1902 明治35 | 39歳 | 10月、インドより帰国。 |

| 1903 明治36 | 40歳 | 2月、『The Ideals of the East(東洋の理想)』がロンドンのジョン・マレー社より出版する。 五浦に土地と家屋を求める。 |

| 1904 明治37 | 41歳 | 2月、横山大観、菱田春草、六角紫水とアメリカに渡る。 4月、ボストン美術館のエキスパートとなる。 9月、セントルイス万国博覧会において「Modren Problem in Painting(絵画における近代の問題)」の講演を行う。 11月、『The Awakening of Japan(日本の覚醒)』をニューヨークで出版する |

| 1905 明治38 | 42歳 | 3月、アメリカより帰国。 6月、五浦の別荘を新築し、六角堂を建てる。 10月、アメリカに向けて日本を出立。 11月、ボストン美術館のアドバイザー(顧問)となる。 |

| 1906 明治39 | 43歳 | 4月、アメリカより帰国。 5月、『The Book of Tea(茶の本)』をニューヨークのフォックス・ダフィールド社より出版する。 10月、清国に向けて日本を出立。 11月、日本美術院第一部(絵画)の五浦移転に伴い、大観、観山、春草、武山が同地に移り住む。 |

| 1907 明治40 | 44歳 | 2月、清国より帰国。 9月、日本美術院第一部研究所の披露をかねた仲秋観月の園遊会を五浦で開く 11月、アメリカに向けて日本を出立 |

| 1908 明治41 | 45歳 | 4月、六角紫水、岡部覚弥、黒板勝美、カーティスとヨーロッパに向けてアメリカを出立。 7月、ヨーロッパより帰国。 |

| 1910 明治43 | 47歳 | 4月、東京帝国大学文科大学で「泰東巧藝史」の講義を開始 5月、ボストン美術館中国・日本美術部長になる。 9月、アメリカに向けて日本を出立。 |

| 1911 明治44 | 48歳 | 8月、アメリカより帰国。 |

| 1912 明治45 | 49歳 | 8月、インドに向けて日本を出立。 9月、カルカッタで詩人プリヤンバダ・デーヴィー・バネルジーと出会う。 10月、ヨーロッパに向けてインドを出立。 |

| 1913 大正2 | 50歳 | 2月、オペラ台本『The White Fox(白狐)』を書き上げる 4月、病気のため帰国する。 8月、古社寺保存会に出席し、法隆寺金堂壁画の保存について建議案を作成する。 9月、療養のため新潟県の赤倉に移るが病状が悪化し、没する。 |