所蔵資料

コレクションについて

当館は、岡倉天心や天心に関連する人物の資料を収集・保存・公開し、天心研究に寄与するため活動しています。令和6年度現在、コレクションの総数は約820件(約7100点)に及び、岡倉由三郎旧蔵資料、早崎稉吉旧蔵資料、東京美術学校課題画資料、新納忠之介旧蔵資料などで構成されています。

主な所蔵資料

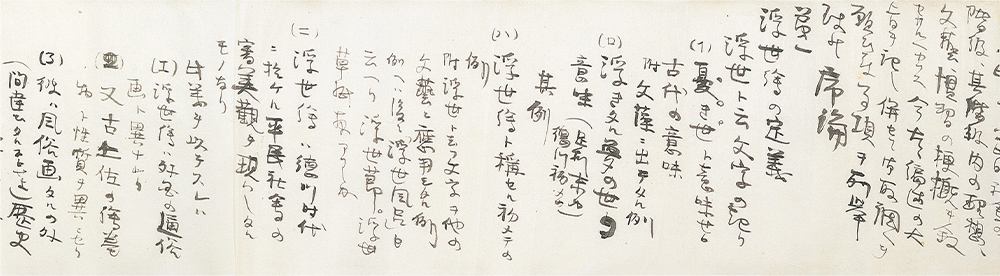

岡倉天心「浮世絵概説」明治38年(1905)

この草稿は、明治38年ボストン美術館勤務のためアメリカに向かう船中で執筆されたもので、浮世絵の定義から始まり、16~19世紀の浮世絵史を略述しています。当時日本では美術品として重要視されていなかった浮世絵の価値をいち早く認めたもので、日本人が初めて浮世絵を美術史的に体系化したという点でも貴重な資料です。

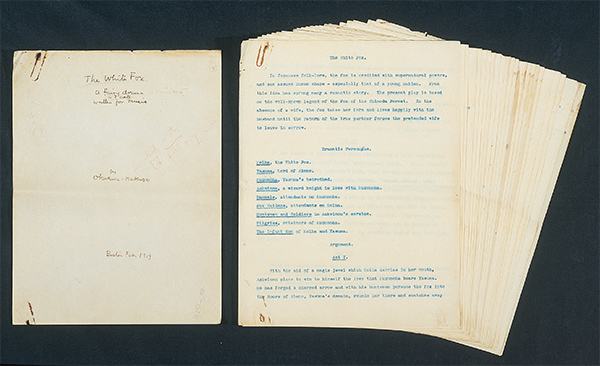

岡倉天心「”The White Fox”タイプ稿」大正2年

”The White Fox”(白狐)は、最晩年に書き上げられた英文によるオペラ台本です。ある狐が、自分を助けてくれた男のために行方知れずの妻の姿に化け、子を授かり幸せに暮していましたが、やがて本物の妻が戻り、悲しみの中わが子を残して去っていくというストーリーです。日本の説話をもとに天心が創作を加えました。

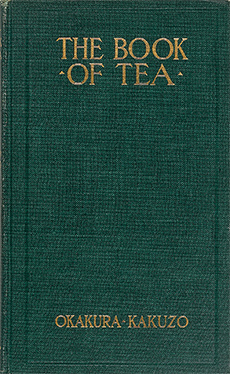

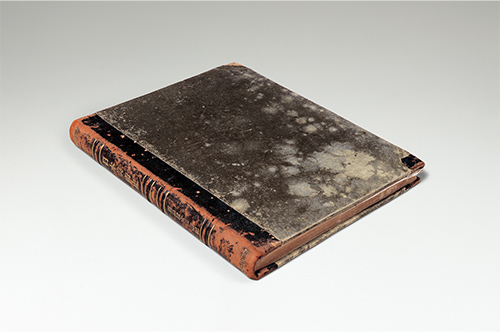

岡倉天心『The Book of Tea(初版)』明治39年

『茶の本』の邦題で知られ、日本の茶道に託して東洋の美と芸術の精神を欧米に紹介した本書は、ニューヨークのフォクス・ダフィールド社から出版されました。日本文化理解の名著として高い評価を受け、ドイツ語やフランス語などにも翻訳され各国で普及しましたが、日本語完訳による単独刊行は昭和4年(村岡博訳、岩波文庫)が初でした。

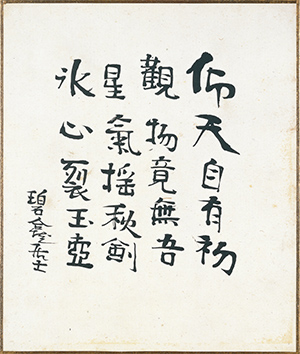

岡倉天心「漢詩(無題)」明治45年・大正元年頃

天心は15歳の頃から漢詩を学び始め、晩年に至るまで多くの漢詩に思いを託していますが、特にこの詩は好んでいたようで、ほぼ同じ内容のものをいくつか書き残しています。ここでは、天心の別号で明治45年・大正元年頃から頻繁に使用された「碧龕」が用いられているため、その頃に揮毫されたものと考えられます。

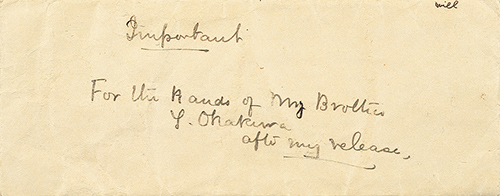

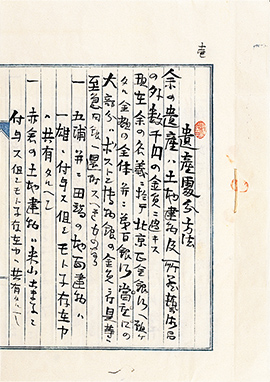

岡倉天心「遺言状」明治45年

天心が没する1年余り前、最も信頼を寄せていた、英語学者の弟・由三郎に宛て認められたもの。表封筒は他の家族の目をごまかすかのように英語で書かれています。内容はボストン美術館の美術品購入のための預金を返還すべきこと、土地財産の相続に関すること、所有美術品の分配に関することなどが記されています。

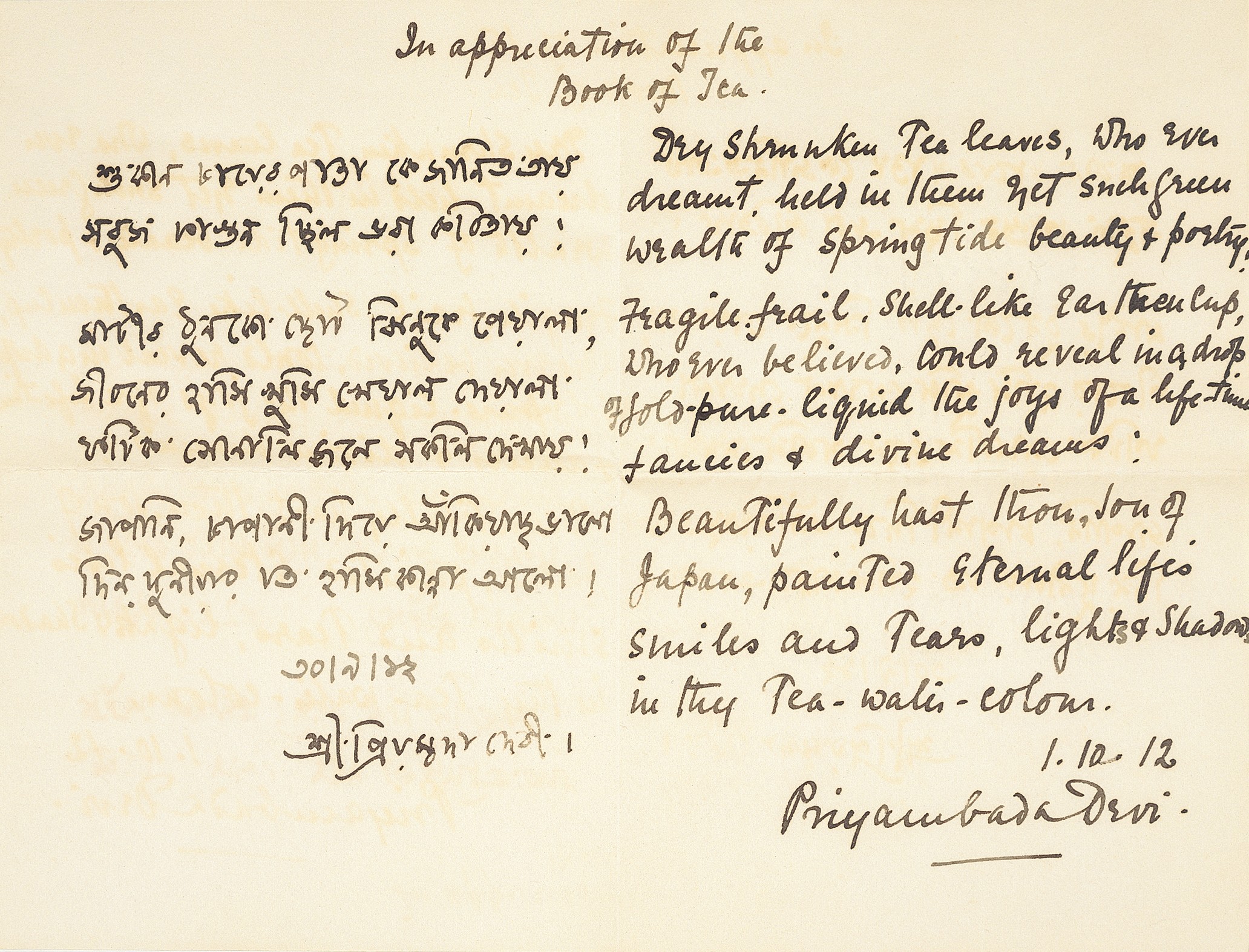

プリヤンバダ・D・バネルジー「書簡・岡倉天心宛」大正元年10月1日

インド東ベンガル(現バングラデシュ)生まれの詩人、プリヤンバダ・D・バネルジー(Priyambada Devi Banerjee、1871-1935)との出会いは、大正元年9月、天心2度目の訪印中のことでした。当館では、現在確認されるプリヤンバダ筆天心宛書簡14通すべてを所蔵しています。

東京美術学校課題画

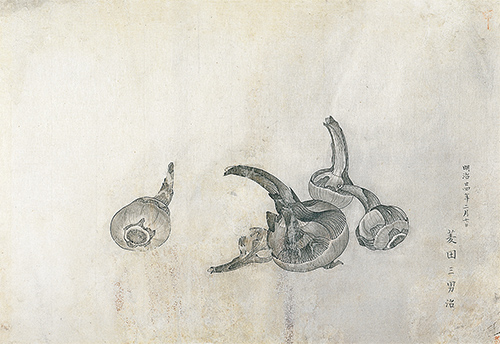

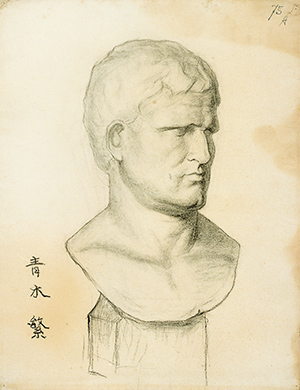

明治22年、天心がアーネスト・F・フェノロサ(Ernest Francisco Fenollosa、1853-1908)らとともに準備に奔走した東京美術学校(現東京藝術大学)が開校し、横山大観や下村観山らが入学します。当館は開校当初から昭和初期に至る同校の課題画や成績品など2,852点を所蔵しています。明治期の生徒作品が多くの割合を占めており、その教育課程を知る上で貴重な資料です。

横山大観「写生(蓮根、くわい)」

菱田春草「写生(くわい)」

青木繁「石膏デッサン」

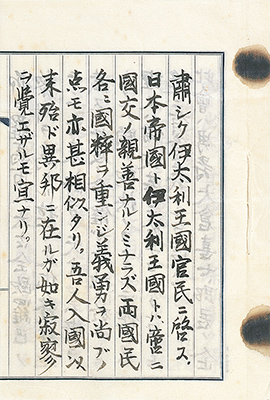

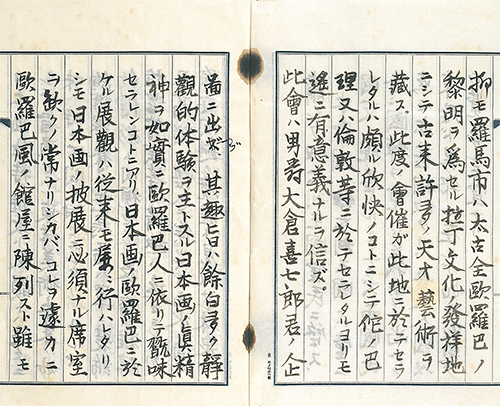

横山大観「ローマ開催日本美術展覧会の辞(草稿)」昭和5年

昭和5年、ローマで日本画の展覧会が開催されました。出品画家を代表として渡欧した横山大観は開会式で挨拶を行い、大観直筆による本資料はその草稿にあたります。日本とイタリアが共に国粋を重んじる国であることや、ヨーロッパ文明の発祥地であるローマで本展が開催されることの意義などが述べられています。

アーネスト・F・フェノロサ、岡倉天心(西原猪太郎筆記)「日本美術史」講義録 明治24年頃(c.1891)

東京美術学校で開講された、フェノロサの担当による「美学及美術史」は本邦初の日本美術史の授業で、天心通訳のもと明治23年6月まで行 われました。本資料はその筆記録で、開校間もない美術学校の授業内容を示す資料です。