仏像を守り抜いた男 新納忠之介~新納忠之介と天心~

2017年6月1日(木曜日)~11月30日(木曜日)

今回のテーマ展示では、平成26年度に新納忠之介の旧蔵資料およそ2300点が当館へ寄贈されたことを受け、仏像の修復に生涯を捧げた新納の業績を紹介しました。

新納が修復した仏像・神像は2600点以上に及び、その中には有名な東大寺法華堂不空羂索観音立像や蓮華王院三十三間堂の千体千手観音立像も含まれています。廃仏毀釈の被害に晒された諸仏を救い、風化した文化財をよみがえらせ、まさに新納の存在なくしては、美しき神仏のすがたは後世まで伝わらなかったでしょう。新納は現状維持を基本とする修復方法を確立させましたが、新納が修復を手掛けた文化財のみならず、そうした理念もまた現在に受け継がれているのです。

東大寺より南都袈裟を拝領されたことを記念して(昭和10年)

新納忠之介と天心

新納忠之介の旧蔵資料には、岡倉天心から送られた書簡36通が残されています。本展示では、五浦の天心から新納へ宛てた書簡によって、新納と天心の交流を紹介します。

新納は天心が校長を務めた東京美術学校で彫刻を学び、卒業後は助教授となりました。天心が公職を追われると、新納は師の天心に殉じて学校を去り、日本美術院の設立に携わります。天心は重要な国宝彫刻の修復を新納に任せており、残された書簡では仏像修復の話題が幾度も触れられています。また、天心はボストン美術館の東洋美術の専門家として新納を推薦していますが、当館所蔵の書簡からはボストン美術館に滞在中の新納にヨーロッパ視察を取りはからう様子がうかがえるなど、新納への期待の大きさが分かります。

今回展示するのは明治41年8月5日付の書簡です。新納が国宝修復のことで天心の判断を仰いでいたようであり、本資料はそれに対する返答となっています。書簡にある「講話会」に出席した若き日本画家、安田靫彦の筆による講師の似顔絵など、関連資料も併せて紹介します。

新納忠之介年譜

| 明治元年(1868) | 鹿児島に生まれる |

|---|---|

| 明治22年(1889) | 東京美術学校に入学 |

| 明治26年(1893) | 新納も制作に携わった楠公乗馬銅像(皇居前広場)の木彫原型が完成 |

| 明治28年(1895) | 東京美術学校助教授となる |

| 明治30年(1897) | 主任として岩手・中尊寺金色堂の修理を行う |

| 明治31年(1898) | 天心に従い東京美術学校の教職を辞職し、日本美術院の創立に参加 古社寺保存法に基づき、熊野速玉大社の神像等を修理 |

| 明治34年(1901) | 不空羂索観音立像をはじめとする東大寺法華堂の諸仏の修理に着手 |

| 明治39年(1906) | 日本美術院規約改正に伴い、第二部の責任者に任ぜられる |

| 明治42年(1909) | ボストン美術館の招聘に応じ、館所蔵の仏像等を修理 |

| 大正3年(1914) | 日本美術院より独立した第二部が「美術院」と改称し、院長就任 |

| 昭和4年(1929) | 大英博物館の依頼を受け、法隆寺百済観音立像の模刻を開始 |

| 昭和9年(1934) | 美術院院長を引退する(昭和15年(1940)に再任) |

| 昭和11年(1936) | 蓮華王院三十三間堂の千体千手観音立像の修理に着手(完成は昭和31年(1956)) |

| 昭和29年(1954) | 奈良の自宅で逝去 |

展示資料(すべて新納義雄氏寄贈)

岡倉天心「書簡・新納忠之介宛」明治41年8月5日

天心が五浦から東大寺勧学院にあった日本美術院第二部の新納に宛てた書簡である。冒頭に触れられている「講話会」は、日本美術学院(※)が奈良で開催した講習会を指し、このとき天心や新納が講演を行っている。書簡後半では、彫刻家・高村光雲と相談の上、国宝修理を進めることが述べられている。新納の修復事業がどのように進められたのか、その一端を示す資料として興味深い。

※日本美術学院は明治40年(1907)、天心や橋本雅邦らにより組織され、安田靫彦が第一期給費生として奈良に滞在、古画の研究を行った。

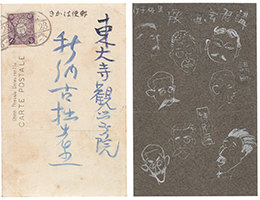

黒板子「葉書・新納忠之介宛」明治41年7月23日消印

日本美術学院主催の講習会は7月20日から28日まで奈良で開催された。天心は初日に「奈良美術研究の必要」という講演を行っており、新納も講師を務めた。当時の新聞記事が伝える「諸講師の似顔をポンチにして匿名で講師へ宛てゝ送つた」に相当するのが本葉書だろう。「黒板子」を名乗る人物は不明。