古写真に見る六角堂

2012年4月1日(日曜日)~12月28日(金曜日)

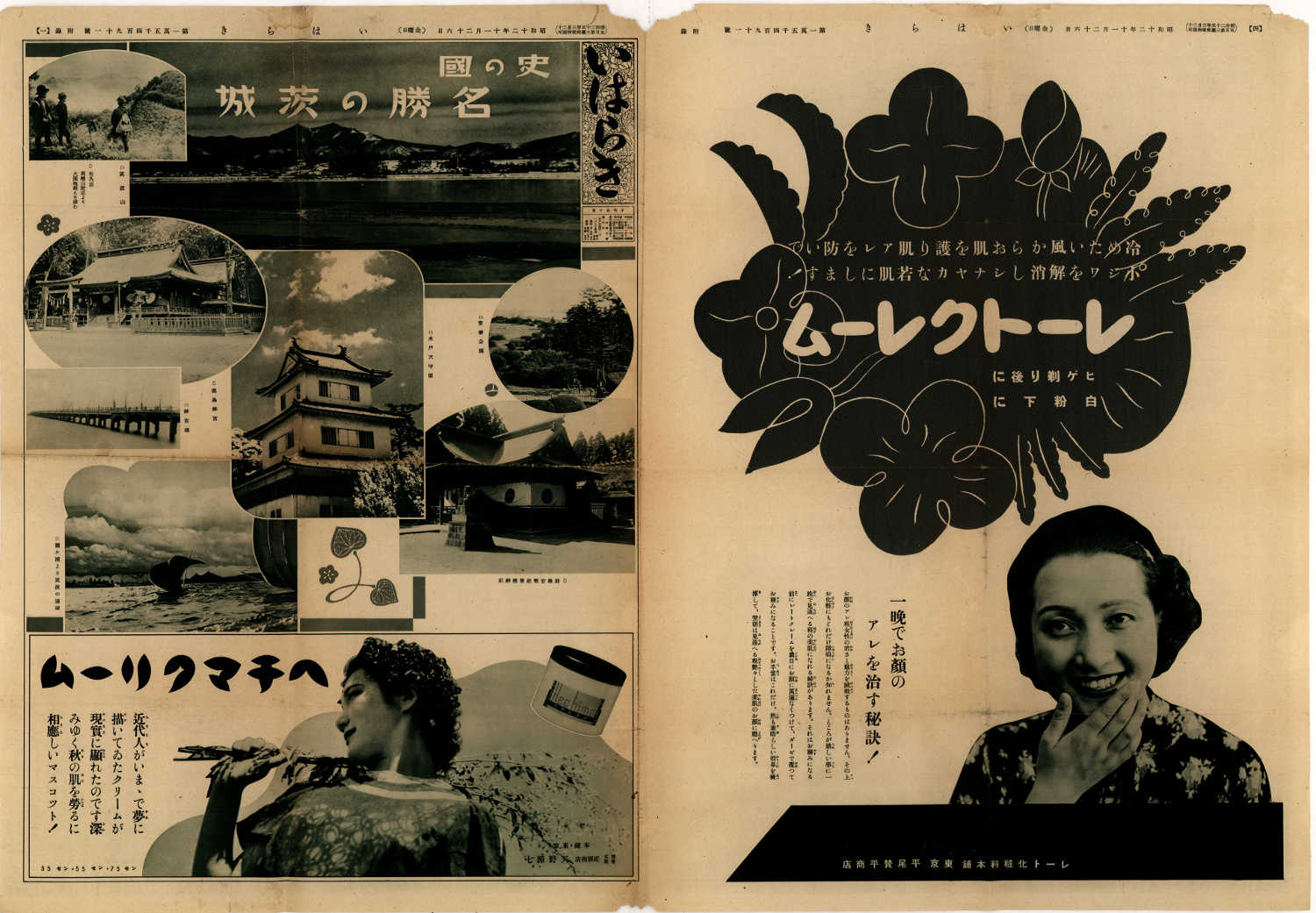

東日本大震災により津波で流失した六角堂は、平成24年4月17日に再建され現在、多方面から注目を集めています。当館では明治から昭和にいたる六角堂の写真を所蔵しており、また、撮影年代を昭和12年頃と特定できる写真を掲載した資料(昭和12年11月26日付け『いはらき』附録 特集「史の國 名勝の茨城」)を新たに収蔵しました。これらの資料は六角堂の創建当時の姿の復元に利用されていることから、この機会に展示し、六角堂の歴史とその性格を紹介しました。

古写真に見る六角堂

六角堂は東日本大震災により流失したが、度重なる修理のため創建時の姿をのこしておらず、特に昭和38年に行われた大改修では、土台、柱、桁、梁以外の部材は新たなものに替えられ、南側の出窓は他の3面と同様に引違窓に改変されたのである。また、当初ベンガラによって赤く塗られていた外壁はペンキによって塗り直されてしまった。六角堂を写した古い写真は大改修前の様子を伝えており、六角堂の再建に当たって創建時の姿に復元するための資料としても利用されている。

【新資料紹介】特集「史の國 名勝の茨城」

『いはらき(昭和12年11月26日付け)』附録

宇野好文氏寄贈

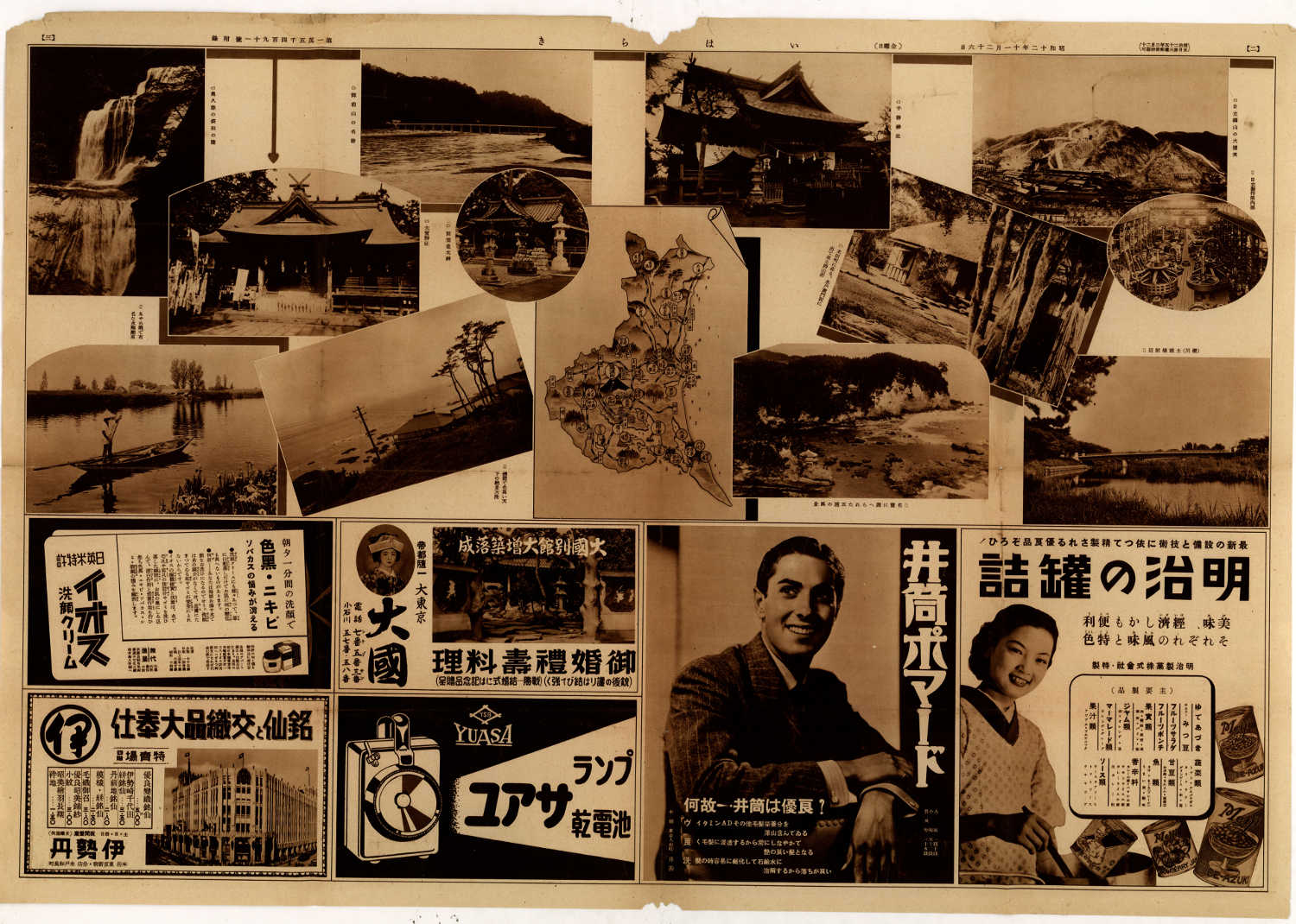

昭和12年(1937)11月26日(金曜日)の『いはらき』(現在の『茨城新聞』)の附録として発行されたもので、五浦のほか筑波山や袋田の滝、水郷潮来など現在でも観光地として知られる景勝地を精細な写真入りで紹介した観光スポットガイドの性格を持っている。1面には戦災で焼失した水戸城天守閣などが掲載されている。

この資料によって、昭和12年当時五浦が県内の観光地の一つに挙げられていたこと、横山大観「五浦の月」(昭和10年第19回日本美術院試作展出品)をはじめこの地を題材にした作品の存在から「名画に讃へられた五浦の風景」と称されていたことが分かる。さらに、撮影年代不明が多い六角堂の写真の中にあって、発行年から昭和12年頃と判る点も貴重である。

写真は六角堂南側の対岸からの撮影と思われ、六角堂のみならず、奥には大観邸(明治42年再建)とその崖下の洞窟“鉦鼓洞(チャンポン洞)”まで写っている。六角堂脇に生える松の木が1本となっている点や、六角堂向かいの岩礁に生える松の様子などを比較することで、現在も残る六角堂の写っている写真の撮影年代を推し量ることができる。