天心の「浮世絵概説」

2015年2月24日(火曜日)~9月1日(火曜日)

浮世絵は江戸時代の風俗画の一様式である。浮世絵の「浮世」とは、つかの間の仮の世ならば、いっそのこと浮き浮きと楽しく暮らそうという江戸庶民の思想から生まれた享楽的な世相を表す言葉であった。そして浮世絵は遊里や芝居などを主な題材として、当時の人々に大いにもてはやされたのである。

明治38年(1905)に岡倉天心によって執筆された草稿「浮世絵概説」は、日本人が初めて浮世絵を美術史的に体系化しようとしたもので、浮世絵の定義から始まり、16~19世紀の浮世絵史を略述している。この前年初めてボストン美術館に勤務した天心にとって、3万点以上の浮世絵の鑑定と目録作成が急務となっていた。天心は自ら浮世絵史をまとめることで仕事に役立てようとしたのであろう。

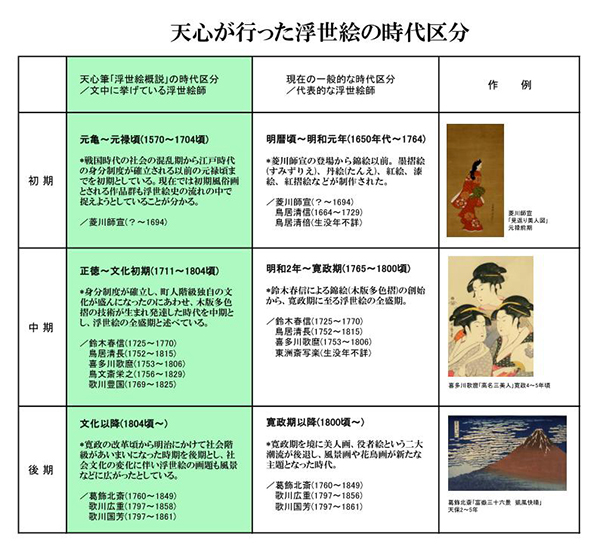

天心はこの「浮世絵概説」を2度目のボストン勤務に赴く船上で執筆し、浮世絵や戯作文学に詳しい友人の高橋太華に送っているが、内容確認の依頼や参考資料を送って欲しい旨などが文中に記されており、天心自身、浮世絵研究の緒についたばかりであったことがうかがえる。しかし、社会的背景と関連付けながら浮世絵の歴史を3期に分けている点や、その時代区分が現在の浮世絵史で論じられているものと多く共通している点など、天心の見識の高さを物語る貴重な資料となっている。

天心が行った浮世絵の時代区分

画像クリックでPDFをダウンロード

天心の浮世絵観

「浮世絵概説」は前後に欠損部分もある未定稿であるが、浮世絵の定義に始まり、時代を三期に分けて代表的絵師とそれを取り巻く江戸の社会世相や文化にも触れて周到に分析を行うなど、浮世絵史の体系化が試みられている。天心は、初期を元亀から元禄頃まで(1570~1704頃)の菱川師宣に代表される時期とし、中期である享保・正徳から文化の初めまで(1711~1804頃)は浮世絵の全盛期で、喜多川歌麿や歌川豊国においてその頂点に達したという。そして文化以降(1804頃~)の後期は浮世絵衰亡期であると位置づけている。ただし後期の中でも葛飾北斎については「彼レの画は最早江戸通人の画にアラサルなり」と浮世絵の枠から一歩抜きんでた絵師としてその芸術を高く評価していることが注目される。

ところで、天心は著書『東洋の理想』(明治36年)において「浮世絵は色彩と描画においては熟練の域に達したが、日本芸術の基礎である理想性を欠いている」と述べており、北斎を別格としても、浮世絵芸術を余り評価していなかったことがうかがえる。そうした天心がこの草稿を綴ろうとした意図は明確にはわからないが、ボストン美術館の浮世絵コレクションを整理するうえで、浮世絵についての基礎研究の必要性を感じたからと推察される。さらに、当時の西洋ではその芸術性が高く評価されていながら、日本においては深く追究されてこなかった浮世絵を、天心が美術史家として日本美術史の中にきちんと位置づけようとしたとも考えられる。

展示資料

岡倉天心「浮世絵概説(草稿)」[展示風景] 明治38年(1905)