仏像を守り抜いた男 新納忠之介〜新納の修復事業〜

2016年10月1日(土曜日)~2017年5月31日(水曜日)

今回のテーマ展示では、平成26年度に新納忠之介の旧蔵資料およそ2300点が当館へ寄贈されたことを受け、仏像の修復に生涯を捧げた新納の業績を紹介しました。

新納が修復した仏像・神像は2600点以上に及び、その中には有名な東大寺法華堂不空羂索観音立像や蓮華王院三十三間堂の千体千手観音立像も含まれています。廃仏毀釈の被害に晒された諸仏を救い、風化した文化財をよみがえらせ、まさに新納の存在なくしては、美しき神仏のすがたは後世まで伝わらなかったでしょう。新納は現状維持を基本とする修復方法を確立させましたが、新納が修復を手掛けた文化財のみならず、そうした理念もまた現在に受け継がれているのです。

東大寺より南都袈裟を拝領されたことを記念して(昭和10年)

新納忠之介の修復事業

新納忠之介が修復事業を開始するのは、古社寺保存法が制定された明治30年代のことです。まだ文化財保護の概念が一般的でない時代でしたが、熊野速玉大社の諸神像や観心寺如意輪観音坐像など、現在国宝・重要文化財の指定を受けている重要な神像・仏像を修復しています。明治39年に日本美術院が院則を改定して二部制を採用した際、天心は新納に信頼を寄せ、国宝彫刻の修理部門である第二部の責任者に任命しました(第一部は五浦に移転された絵画部門)。生涯を通じて文化財の修復を手掛けた新納は、古都奈良を拠点に精力的な修復活動を行いました。

新納の修復方法は、それまでの修復方法と比べると画期的なものでした。新納以前の修復方法は、仏像はあくまでも信仰の対象であったことから、仏師らが自身の美意識や時代の流行を反映させて、時として像のかたちを大きく変えてしまうものでした。しかし、新納は文化財保護の観点から、仏像を制作当初のすがたに修復することが重要と考えました。材質や時代様式の研究を徹底的に行い、それまでの過度な改変箇所を取り除き、劣化部分の進行を食い止め、制作当初の像容を後世へと繋ぐ修復方法とその理念を打ち立てたのです。

今回展示しているのは、明治期および大正期の調査記録です。新納が仏像のひとつひとつを綿密に調査したことが記録から読み解けますが、そうした新納の並々ならぬ努力と強い信念によって文化財が守り抜かれたのです。

新納忠之介年譜

| 明治元年(1868) | 鹿児島に生まれる |

|---|---|

| 明治22年(1889) | 東京美術学校に入学 |

| 明治26年(1893) | 新納も制作に携わった楠公乗馬銅像(皇居前広場)の木彫原型が完成 |

| 明治28年(1895) | 東京美術学校助教授となる |

| 明治30年(1897) | 主任として岩手・中尊寺金色堂の修理を行う |

| 明治31年(1898) | 天心に従い東京美術学校の教職を辞職し、日本美術院の創立に参加 古社寺保存法に基づき、熊野速玉大社の神像等を修理 |

| 明治34年(1901) | 不空羂索観音立像をはじめとする東大寺法華堂の諸仏の修理に着手 |

| 明治39年(1906) | 日本美術院規約改正に伴い、第二部の責任者に任ぜられる |

| 明治42年(1909) | ボストン美術館の招聘に応じ、館所蔵の仏像等を修理 |

| 大正3年(1914) | 日本美術院より独立した第二部が「美術院」と改称し、院長就任 |

| 昭和4年(1929) | 大英博物館の依頼を受け、法隆寺百済観音立像の模刻を開始 |

| 昭和9年(1934) | 美術院院長を引退する(昭和15年(1940)に再任) |

| 昭和11年(1936) | 蓮華王院三十三間堂の千体千手観音立像の修理に着手(完成は昭和31年(1956)) |

| 昭和29年(1954) | 奈良の自宅で逝去 |

展示資料(すべて新納義雄氏寄贈)

「内務省辞令 滋賀縣へ出張ヲ命ス」 明治33年(1900)

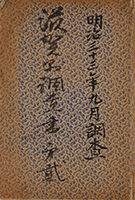

新納忠之介「記録帳」明治33年(1900)

明治33年8月27日付の内務省辞令を受け、新納は滋賀県に出張している。表紙に「明治三十三年九月調査 滋賀県調査書第二」と記された記録帳には、伊香郡、東浅井郡(現・長浜市、米原市)に点在する寺社の調査記録が残されている。その中に向源寺十一面観音立像(渡岸寺観音堂に安置)の記述があるが、本像は天心やフェノロサが行った21年の臨時全国宝物取調局による調査で「優等ト認メタルモノ」とされ、30年に古社寺保存法に基づく第1回目の国宝指定を受けている。33年に新納が修復しており、法量、材質、像容、作者、破損箇所が記録されている。

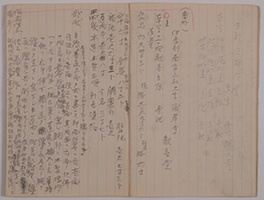

新納忠之介「記録帳」大正12年(1923)

大正11年、新納は高野山寺宝の修復に着手している(翌年完了)。金剛三昧院の五智如来坐像をはじめ、修復を手掛けた仏像の構造や修復方法が詳細に記録されるが、幾度も推敲を行った痕跡から報告書の草案ではないかと思われる。中には金剛峯寺の快慶作孔雀明王坐像に関する記述があり、構造や材質、修理前の状態や修理手段が説明されている。

修復前の状態について、蓮弁、受坐、框坐に浮きが報告されているが、「浮キ上リハ押ヘ塗面トセシナリ」との修復が施されている。また「本台坐ハ泥地仕上ニテ之レヲ放任スル時ハ益々損傷廣大トナルカ故ニ反花ハ漆ニテ矧ギ合セ」とあり、保存上の問題から像を漆によって強化したことが分かる。現状維持を基本としながらも文化財保護を第一に考える新納の姿勢が窺える。