平成20年度(2008年4月~2009年3月)

2008年4月19日(土曜日)~5月25日(日曜日)

近代日本画にみる麗しき女性たち~松園と美人画の世界~

古来、女性はしばしば芸術家を創造へとかき立てる霊感の泉となり、多くの画家たちが女性を描くことに精魂を傾けてきた。

本展では、上村松園はじめ女性を描くことに心血を注いだ画家の作品87点を一堂に展示し、近代の日本画家たちがどのようなまなざしを女性に向けてきたかを紹介した。

バナー

会場の様子

会場の様子

ギャラリートーク

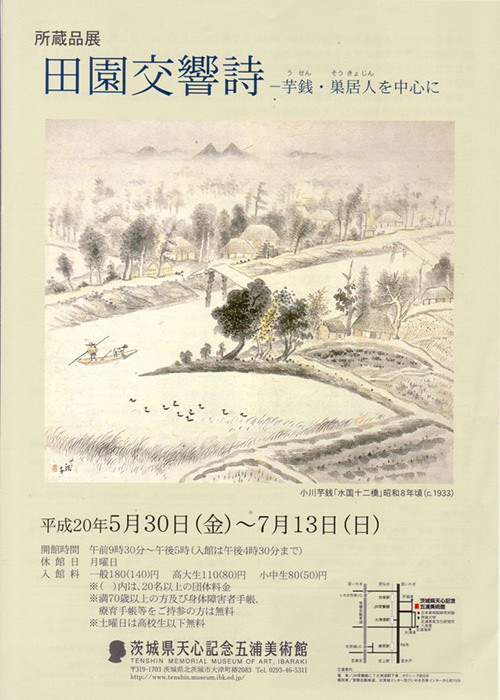

2008年5月30日(金曜日)~7月13日(日曜日)

所蔵品展 田園交響詩-芋銭・巣居人を中心に

本展では、芋銭や巣居人の日本画を中心に、中西利雄、小堀進らの水彩画など、田園風景を描いた作品あわせて22点を展示し、その魅力を紹介した。

平成20年7月19日(土曜日)~8月31日(日曜日)

ごんぎつねと黒井健の世界

絵本画家、イラストレーターとして知られる黒井健は、色鉛筆とパステルを基調とした柔らかなタッチで切ない物語の場面、湿潤な空気感のある光景や雲の風景をはじめとした多彩な世界を描き出す。

本展では、代表作『ごんぎつね』、『手ぶくろを買いに』(共に新美南吉作)をはじめとする絵本原画約150点を中心に、スケッチ、彫刻などもあわせ、黒井健の絵画世界を多角的に紹介した。

会場の様子

会場の様子

ギャラリートーク

ワークショップ「びっくりしかけ絵本をつくろう」の作品

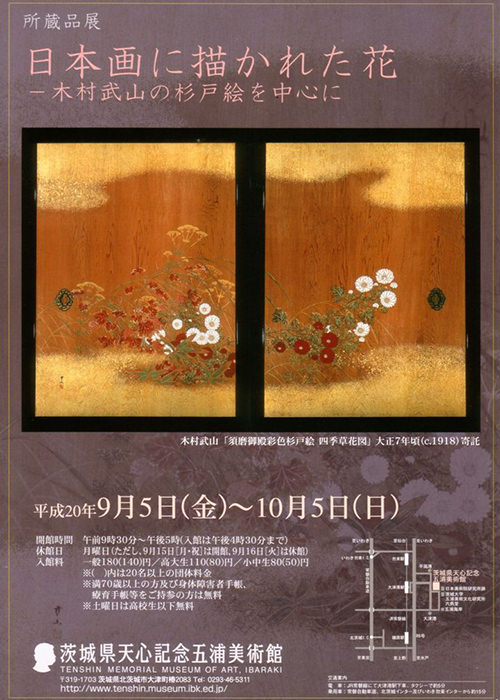

2008年9月5日(金曜日)~10月5(日曜日)

所蔵品展 日本画に描かれた花-木村武山の杉戸絵を中心に

本展では、茨城県出身の実業家内田信也の兵庫県神戸市の邸宅を飾った木村武山の「須磨御殿彩色杉戸絵」を中心に、花をモティーフとした日本画作品を紹介した。

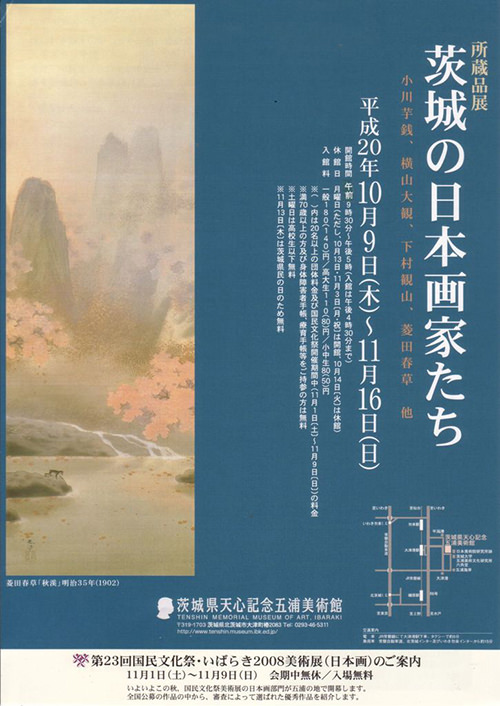

2008年10月9日(木曜日)~11月16日(日曜日)

所蔵品展 茨城の日本画家たち

一方、小川芋銭や小林巣居人らは、県南部の水郷地方の自然や農村の人々の暮らしを温かなまなざしで描いた。

また、日展で活躍した浦田正夫、加倉井和夫や、再興院展を中心に活躍する那波多目功一など、茨城とかかわりのある日本画家達が数多くいる。

本展では、明治から平成にいたる茨城にゆかりのある画家達の日本画25点を展示し、本県における近・現代の日本画の流れを紹介した。

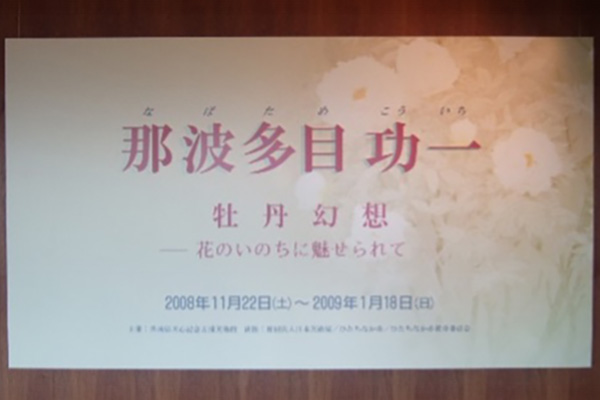

2008年11月22日(土曜日)~2009年1月18日(日曜日)

那波多目功一 牡丹幻想 ―花のいのちに魅せられて―

茨城県ひたちなか市出身の那波多目功一(1933-)は、牡丹をはじめとする四季折々の花々や風景を主な題材としている。

対象と真摯に向き合い、その本質を捉えようとする厳しい態度から生み出されたそれらの作品は、写実を基礎としながらも、豊かな抒情性と香り高い幻想性をあわせ持つ。

本展では、高校時代の再興院展、日展初入選作から現在までの日本画作品61点を中心に、小下絵やスケッチなど76点をあわせて展示し、約60年にわたる画業を紹介した。

入り口看板

会場の様子

会場の様子

那波多目功一サイン会

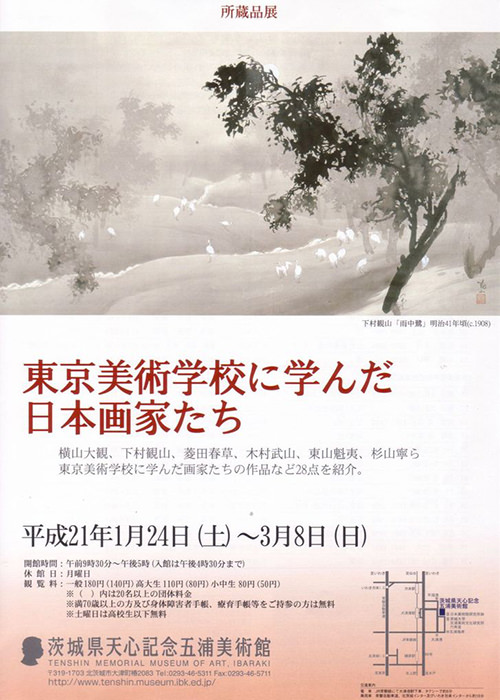

2009年1月24日(土曜日)~3月8日(日曜日)

所蔵品展 東京美術学校に学んだ日本画家たち

本展では、明治から昭和初期にかけて東京美術学校に学んだ横山大観、下村観山、東山魁夷、杉山寧らの日本画作品を中心に、彼らが同校在学時に授業や試験で制作した課題画もあわせて28点を紹介した。

2009年3月12日(木曜日)~3月29日(日曜日)

再興第93回院展 茨城五浦展

日本美術院は、明治31年(1898)、岡倉天心が中心となって設立された美術団体であるが、後に経営難に陥った。

大正3年(1914)、天心の精神を受け継いだ横山大観、下村観山らによって日本美術院は再興され、以後、多くの優れた日本画家を輩出してきた。

本展では、郷倉和子、平山郁夫、松尾敏男ら同人の作品32点に加え、日本美術院賞、奨励賞、第14回天心記念茨城賞の受賞者の作品、茨城県に関係する作家の作品等あわせて68点を紹介した。

会場の様子

会場の様子

オープニング

那波多目功一氏によるサイン会