平成18年度(2006年4月~2007年3月)

2006年4月28日(金曜日)~6月4日(日曜日)

伊東深水展

伊東深水(1898-1972)は大正、昭和を通じて人物画の分野を中心に活躍。浮世絵の伝統を継承しながら、鮮やかな色彩と流麗な線描により生活風俗などを愛情豊かに描き出した。

とりわけリアルではつらつとした女性像を得意とし、多くの名作を残した。

本展では、初期から晩年までの名作43点、素描5点を展示し、60年にわたる画業を回顧しながら深水芸術の真髄と魅力を紹介した。

展示室入り口

会場の様子

ギャラリートーク

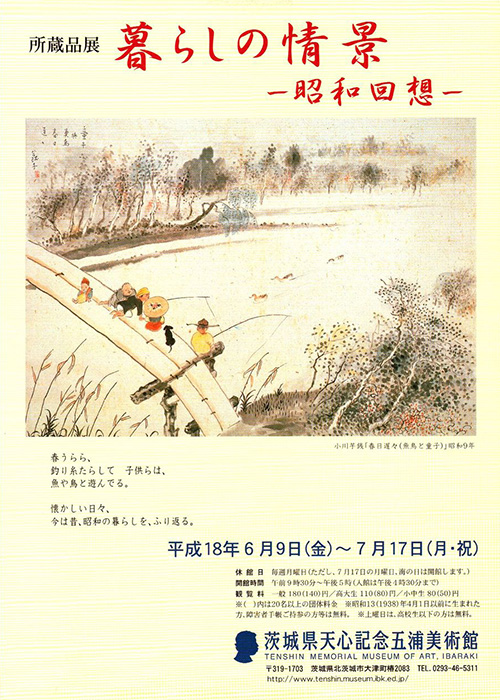

2006年6月9日(金曜日)~7月17日(月・祝)

所蔵品展 暮らしの情景 ―昭和回想―

本展では、所蔵品の中から、昭和の時代に活躍した様々な作家の風俗画等29点を紹介して、昭和の暮らしの様子を回想した。

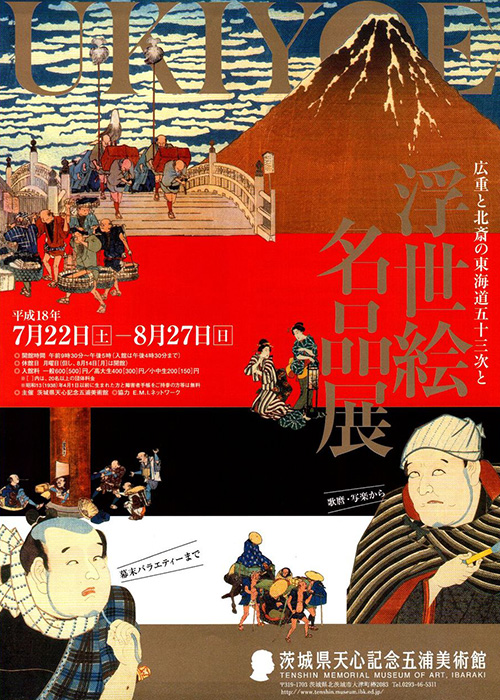

2006年7月22日(土曜日)~8月27日(日曜日)

広重と北斎の東海道五十三次と浮世絵名品展

巧みな画面構成や鮮やかな色彩表現は斬新で、我が国独自の芸術として今日でも高く評価されている。

本展では、歌川広重と葛飾北斎の《東海道五十三次》をはじめ、バラエティーに富む浮世絵216点を一堂に展示した。

会場の様子

摺り体験の様子

伝統木版画の摺り実演会

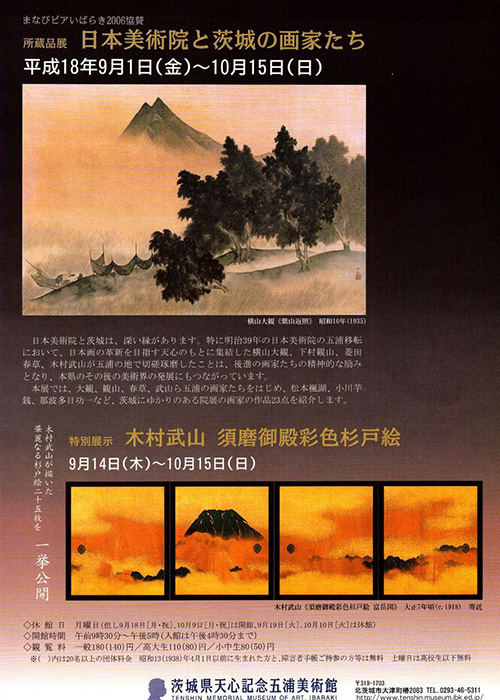

2006年9月1日(金曜日)~10月15日(日曜日)

所蔵品展 日本美術院と茨城の画家たち

本展では、五浦の4人の画家たちや、松本楓湖、小川芋銭、那波多目功一ら茨城にゆかりのある院展の画家の作品23点を紹介した。

2006年9月14日(木曜日)~10月15(日曜日)

特別展示 須磨御殿彩色杉戸絵

須磨御殿彩色杉戸絵は、大正8年頃、茨城県出身の実業家内田信也が神戸市に建てた邸宅にあったものである。この杉戸絵は木村武山によって描かれた。平成7年、須磨御殿は阪神淡路大震災の際、多大な被害を受けたが、杉戸絵は損傷を免れ武山の郷里茨城に寄託された。

本展では、豪華な杉の一枚板に描かれた杉戸絵25枚を紹介した。

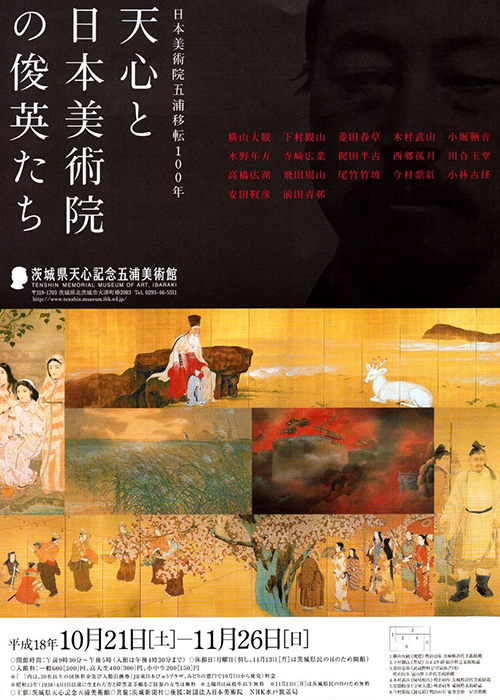

2006年10月21日(土曜日)~11月26日(日曜日)

日本美術院五浦移転100年

天心と日本美術院の俊英たち

明治39年、天心は日本美術院第一部を五浦に移転、この地で横山大観、下村観山、菱田春草、木村武山らが研鑽に励んだ。

本展では、日本美術院が五浦に移転して100年になるのを受け、日本美術院の俊英たちの意欲あふれる作品とともに、天心が五浦を訪れるきっかけを作った北茨城市出身の日本画家飛田周山の作品など69点を紹介した。

会場の様子

会場の様子

ギャラリートーク

2006年12月1日(金曜日)~12月24日(日曜日)

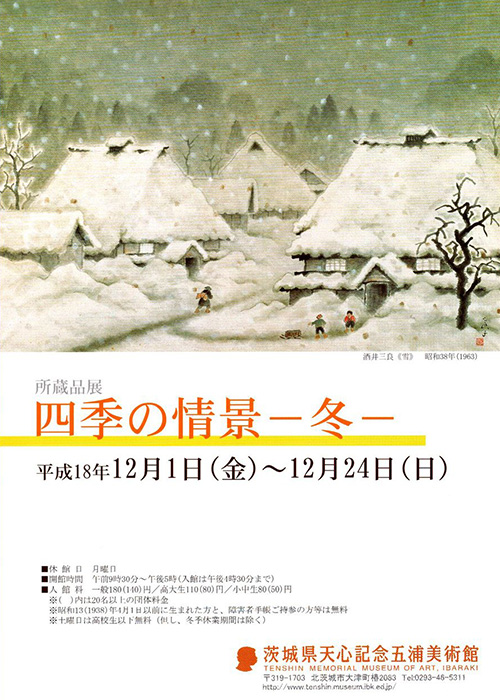

所蔵品展 四季の情景 ―冬―

雪は冬の情景に欠かせない題材のひとつである。現代では、冬の情景が画家自身の思いを重ね合わせた心象風景として描かれることもあり、その表現もさまざまである。

本展では、横山大観、小川芋銭ら近現代の画家たちが描いた冬の情景に因む作品30点を紹介した。

0-4

2007年1月2日(火曜日)~2月12日(月・祝)

春を告げる花―椿絵名作展

古くから日本人になじみ深い花木、椿を扱った作品を収集してきたあいおい損害保険株式会社の協力を得て、椿を主題にした作品の展覧会を開催した。

本展では、江戸時代の琳派の代表作家尾形光琳、乾山らの作品から横山大観をはじめとする近現代の優れた作家による椿を描いた名品98点により、変化に富む椿の美しさと作家たちの個性的な表現の魅力を紹介した。

バナー

会場の様子

会場の様子

ギャラリートーク

2007年2月17日(土曜日)~3月4日(日曜日):前期

2007年3月29日(土曜日)~4月22日(日曜日):後期

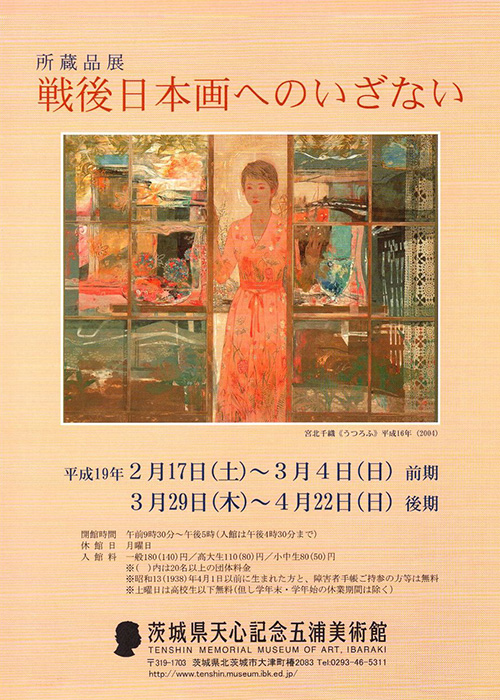

所蔵品展 戦後日本画へのいざない

厚塗りや造形性を重視する表現なども目立つ一方、伝統絵画の良さを生かした作品も描かれている。

本展では、戦後の日本画壇をリードした東山魁夷、杉山寧、天心記念茨城賞を受賞し、現在活躍する西田俊英、宮北千織らの多彩な日本画22点を紹介した。

2007年3月8日(木曜日)~3月25日(日曜日)

再興第91回院展 茨城五浦展

-天心、大観の精神を受け継ぐ画家たち-

日本美術院は、明治31年、岡倉天心が中心となり設立された美術団体であるが、後に経営難に陥った。天心没後、天心の精神を受け継いだ横山大観らにより日本美術院は再興され、以後、多くの優れた日本画家を輩出してきた。

本展では、平山郁夫ら同人の作品32点に加え、日本美術院賞、奨励賞、第12回天心記念茨城賞受賞作品、茨城県に関係する作家の作品等あわせて68点を紹介した。

内覧会

会場の様子

会場の様子