平成15年度(2003年4月~2004年3月)

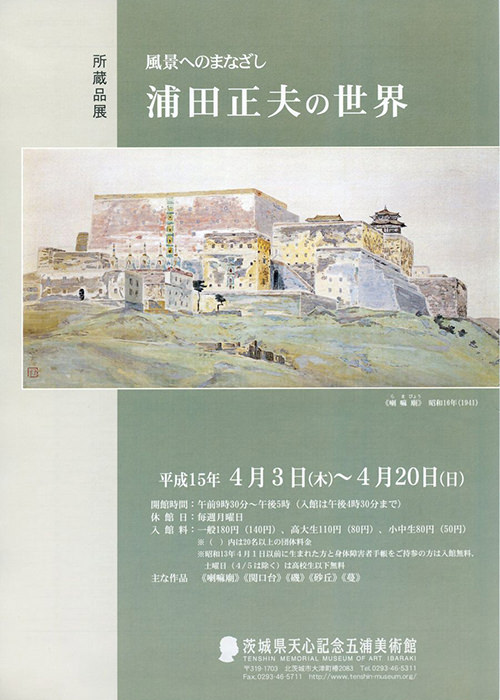

2003年4月3日(木曜日)~4月20日(日曜日)

特別展示 風景へのまなざし 浦田正夫の世界

浦田正夫(1910-1997)は、松岡映丘に師事し、東京美術学校日本画科に学んだ。

昭和20年から28年までは茨城県内に疎開、またこの頃より、日展を舞台に日本画壇の中心的作家として活躍した。

本展では、日展出品作をはじめ、小下絵も展示し、浦田芸術の魅力を紹介した。

昭和20年から28年までは茨城県内に疎開、またこの頃より、日展を舞台に日本画壇の中心的作家として活躍した。

本展では、日展出品作をはじめ、小下絵も展示し、浦田芸術の魅力を紹介した。

2003年4月26日(土曜日)~6月1日(日曜日)

企画展 いわさきちひろ展

絵本画家として知られるいわさきちひろ(1918-1974)は、平和と子どもの幸せを願い、子どもをテーマとして描き続けた。

本展では、ちひろ美術館所蔵品の中から、初期から晩年に至るまでの代表的な水彩画・素描等約120点により、ちひろの画業を回顧した。復元したアトリエやちひろの言葉、ちひろに影響を与えた画家たちの作品なども紹介し、人間の優しさを描き続けた画家いわさきちひろの人間像に迫った。

バナー

会場入口の様子

会場の様子

ちひろのビデオ上映

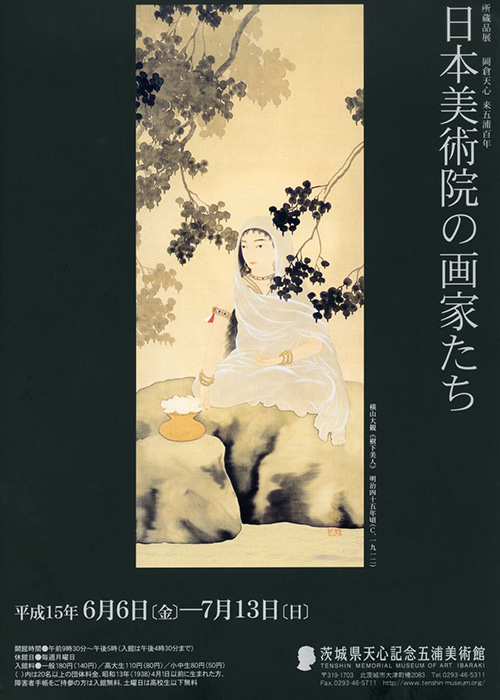

2003年6月6日(金曜日)~7月13日(日曜日)

所蔵品展 日本美術院の画家たち

明治31年(1898)、岡倉天心(1863-1913)を中心に日本美術院は創立され、天心没後、横山大観らによって再興、以後、小林古径、安田靫彦らをはじめ今日に至る気鋭の画家たちによって独自の画風を生み出していった。

本展では、天心の理想を受け継ぎ、新しい日本画の創造に情熱を傾けた画家たちの作品26点を展示し、日本美術院が近代日本画の発展に果たした役割について概観した。

本展では、天心の理想を受け継ぎ、新しい日本画の創造に情熱を傾けた画家たちの作品26点を展示し、日本美術院が近代日本画の発展に果たした役割について概観した。

2003年7月19日(土曜日)~8月31日(日曜日)

秋野不矩ふく展 ―創造の軌跡―

文化勲章受章の秋野不矩(1908-2001)は、自由で新しい日本画の創造を目指した創造美術(後の創画会)の結成に参加するなど戦後の日本画の発展に大きな役割を果たした。不矩は、生命力と詩情にあふれる独特の画風によってインドをテーマとした作品を描き続けた。

本展は、没後初の大回顧展として、インドを描いた作品を中心に初期から晩年に至る代表作をはじめ、下絵や素描など合わせて129点を展示し、新たな創造に向かって歩み続けた画業を紹介した。

バナー

会場の様子

会場の様子

秋野不矩展に係るビデオ上映

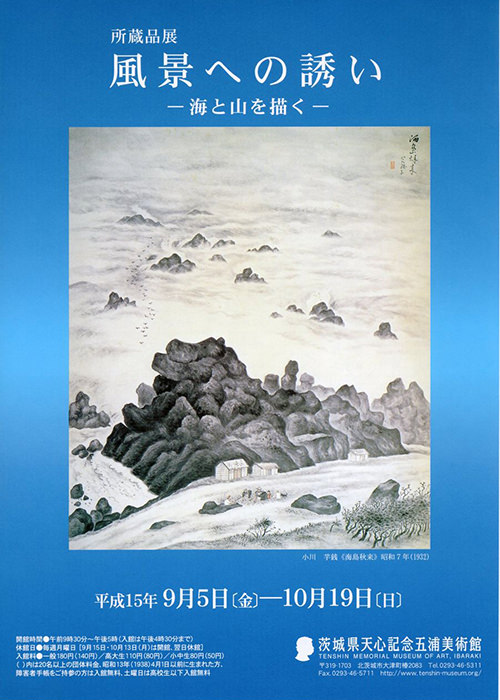

2003年9月5日(金曜日)~10月19日(日曜日)

所蔵品展 風景への誘い ―海と山を描く―

四方を海に囲まれ、国土の多くを山々で占める日本は、変化に富む美しい景観とともに四季の移ろいを有している。その中でも、海・山は古くから画家たちにとって重要な題材の一つとして取り上げられ様々な作品に描かれてきた。

本展では、横山大観、小川芋銭、東山魁夷ら明治から今日に至る日本画家が描いた海・山に因む作品20点を紹介した。

本展では、横山大観、小川芋銭、東山魁夷ら明治から今日に至る日本画家が描いた海・山に因む作品20点を紹介した。

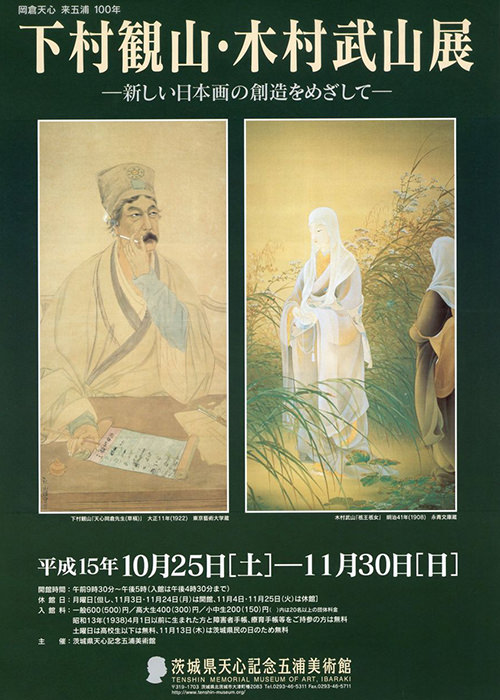

2003年10月25日(土曜日)~11月30日(日曜日)

企画展 岡倉天心 来五浦 100年

下村観山・木村武山展 ―新しい日本画の創造をめざして―

岡倉天心(1863-1913)が晩年の隠棲地となる五浦を初めて訪れてから100年目にあたるのに因み、天心に従って五浦で制作活動をした画家のうち下村観山(1873-1930)と木村武山(1876-1942)の芸術を紹介した。

本展では、2人の初期から晩年に至る作品併せて56点を展示し、伝統絵画の研究によって培われた高度な筆技を誇る観山と、華麗な色彩感覚の冴えを見せる武山、それぞれの芸術と画業を紹介した。

本展では、2人の初期から晩年に至る作品併せて56点を展示し、伝統絵画の研究によって培われた高度な筆技を誇る観山と、華麗な色彩感覚の冴えを見せる武山、それぞれの芸術と画業を紹介した。

会場の様子

会場の様子

学芸員による作品解説会

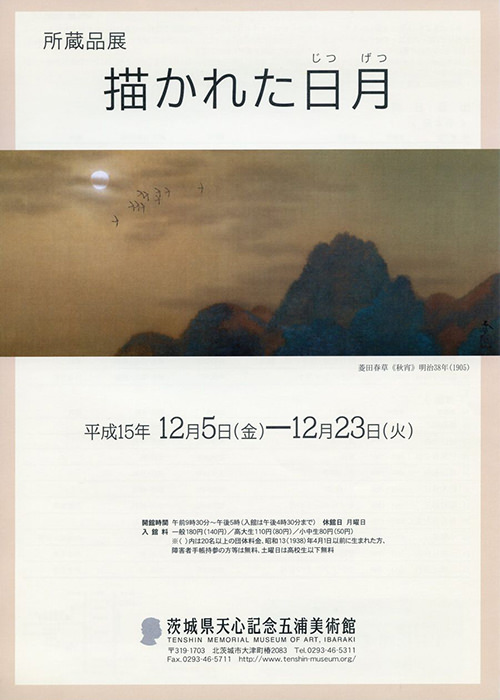

2003年12月5日(金曜日)~12月23日(火曜日)

所蔵品展 描かれた日月じつげつ

昔から人は太陽(日曜日)と月に大きな関心を寄せてきた。日本では、月は自然を代表するもののひとつであり、「花鳥風月」「雪月花」などの言葉にみられるようにきわめて日本的な美意識を表すものといえる。画家たちは太陽や月を装飾的に、または象徴的に描いてきた。

近代以降、新たな表現が試みられ描かれる太陽や月の表情はより多彩になり、豊かな広がりを見せている。

本展では、近現代の様々な日月の表現を日本画・洋画併せて25点により紹介した。

近代以降、新たな表現が試みられ描かれる太陽や月の表情はより多彩になり、豊かな広がりを見せている。

本展では、近現代の様々な日月の表現を日本画・洋画併せて25点により紹介した。

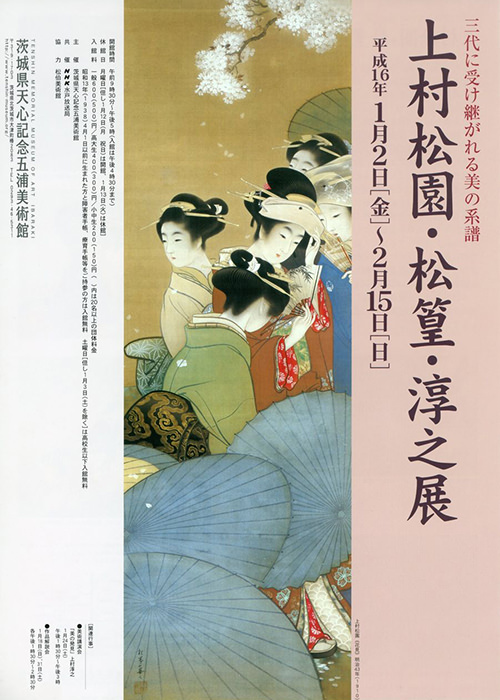

2004年1月2日(金曜日)~2月15日(日曜日)

企画展 三代に受け継がれる美の系譜

上村松園・松篁・淳之展

上村松園(1875-1949)、松篁(1902-2001)、淳之(1933-)の親・子・孫の三代は、明治から今日に至るほぼ一世紀にわたり京文化の伝統の中で育まれた格調高い作品を描き続けた。

松園は気品に満ちた女性像を描いたことで知られる。松篁は徹底した写生と装飾性を調和させた優美な花鳥画で新生面を拓いた。淳之は写生に基づく精妙な筆致で澄み渡る空間と調和させた独自の花鳥画を創り上げている。

本展では、松園、松篁、淳之の日本画69点を展示し、三代に受け継がれている美の系譜を紹介した。

松園は気品に満ちた女性像を描いたことで知られる。松篁は徹底した写生と装飾性を調和させた優美な花鳥画で新生面を拓いた。淳之は写生に基づく精妙な筆致で澄み渡る空間と調和させた独自の花鳥画を創り上げている。

本展では、松園、松篁、淳之の日本画69点を展示し、三代に受け継がれている美の系譜を紹介した。

会場の様子

会場の様子

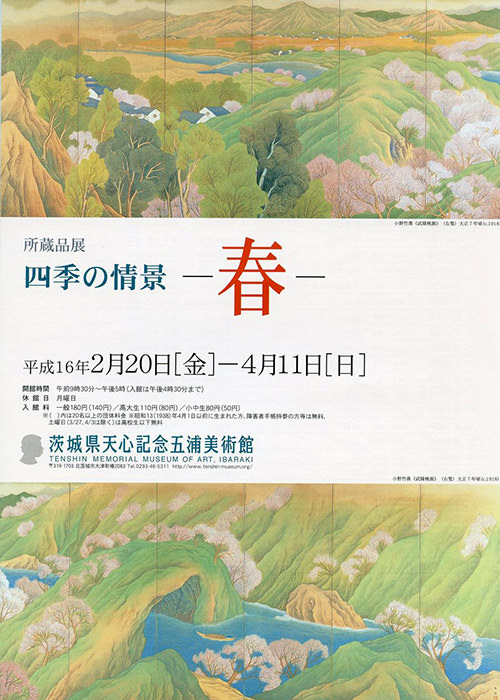

2004年2月20日(金曜日)~4月11日(日曜日)

所蔵品展 四季の情景 ―春―

人々にとって春は心待ちにしている季節である。

日本では、春の豊かな自然を謳歌したり、ゆく春を惜しんだり、人々の心や生活に密接にかかわってきた。絵画においては、古くから春にまつわる景物や暮らしの情景を題材として作品が描かれており、四季の移ろいを慈しむ美意識や繊細な感覚が表現されている。

本展では、春の情景を描いた明治から現代に至る日本画・素描あわせて28点を紹介した。

日本では、春の豊かな自然を謳歌したり、ゆく春を惜しんだり、人々の心や生活に密接にかかわってきた。絵画においては、古くから春にまつわる景物や暮らしの情景を題材として作品が描かれており、四季の移ろいを慈しむ美意識や繊細な感覚が表現されている。

本展では、春の情景を描いた明治から現代に至る日本画・素描あわせて28点を紹介した。

掲載日 令和6年12月20日