平成14年度(2002年4月~2003年3月)

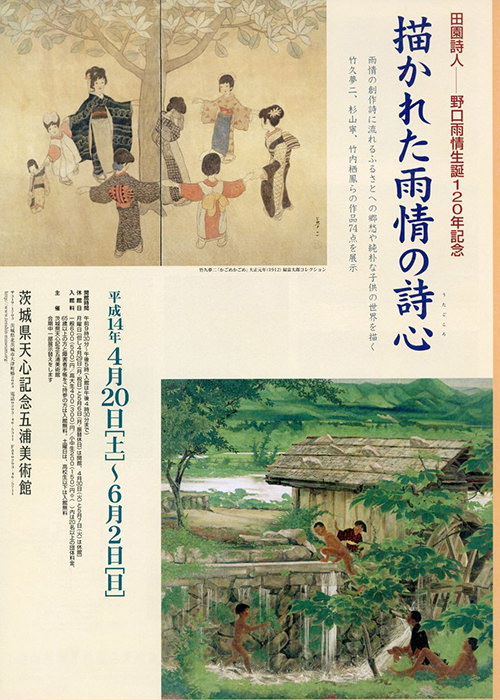

2002年4月20日(土曜日)~6月2日(日曜日)

企画展 田園詩人-野口雨情生誕120年記念

描かれた雨情の詩心

当時、北原白秋・西條八十と共に童謡界の三詩人と称されるなどして、童謡・民謡の興隆、発展をもたらした。

本展では、雨情生誕120年を記念し、雨情の創作詩の根底に流れているふるさとへの郷愁や、純粋で素朴な子どもの世界のイメージを日本画74点によって紹介した。また、雨情関係資料50点もあわせて展示した。

会場の様子

会場の様子

会場の様子

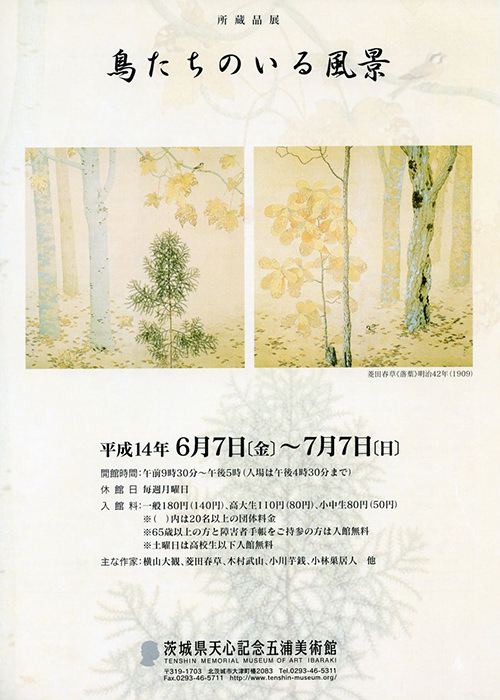

2002年6月7日(金曜日)~7月7日(日曜日)

所蔵品展 鳥たちのいる風景

日本画においても鳥たちは伝統的に花鳥画のモティーフや山水画の点景として様々に表現されてきた。 さらに、近代以降も画家たちはそれらを華やかかつ装飾的に、あるいは、描き手の心象表現として、また、観察の対象として写実的に描くなど、きわめて多彩な作品を生み出している。

本展では、横山大観、菱田春草、木村武山らによって鳥たちの姿が描かれた日本画など28点を紹介した。

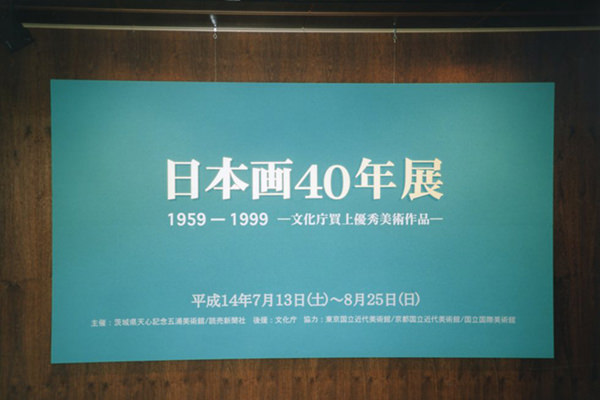

2002年7月13日(土曜日)~8月25日(日曜日)

企画展 日本画40年展 1959-1999

文化庁買上優秀美術作品

入口看板

本展では、文化庁優秀作品買上制度によって収集された美術作品の中から、1959年(昭和34年)から1999年(平成11年)までの40年間にわたる買上優秀作品58点を紹介し、戦後日本画の多様性とその歩みを概観した。

2002年8月30日(金曜日)~9月29日(日曜日)

所蔵品展 金と銀の世界―箔(はく)と泥(でい)―

金と銀はそのきらびやかさ、高貴さなどにより多くの人々を魅了してきたが、元来、色彩として位置づけられてはいなかった。やがて日本絵画にも取り入れられるようになり、金銀箔や泥、多彩な使い方によって画面に装飾性をもたらし、大和絵や琳派などの絵画様式の発展に密接にかかわってきた。それは日本画にも継承され、今日でも絵画における表現領域を拡大し注目されている。

本展では、横山大観、下村観山、木村武山、森田?平など箔や泥を用いた日本画17点により、金と銀の魅力を紹介した。

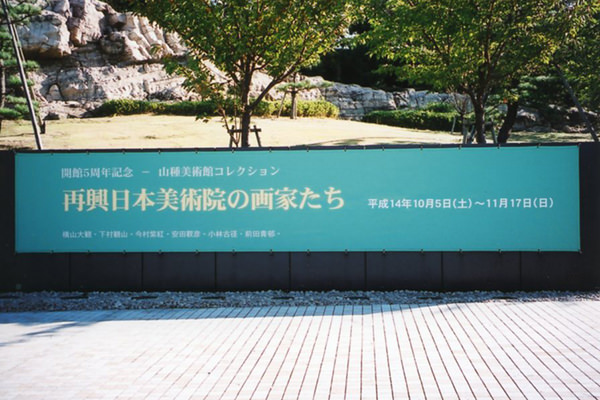

2002年10月5日(土曜日)~11月17日(日曜日)

企画展 開館5周年記念―山種美術館コレクション

再興日本美術院の画家たち

岡倉天心(1863-1913)により明治31年(1898)に美術団体として創設された日本美術院は、五浦移転を経て、天心没後の一周忌にあたる大正3年(1914)9月に横山大観、下村観山らによって再興された。日本美術院の画家たちは、天心の遺志を受け継ぎ、個性を尊重した自由な創作活動に取り組んだ。

本展では、わが国有数の日本画コレクションを誇る山種美術館の所蔵品より、主に大正から昭和にかけて活躍した日本美術院の画家たちの清新で創意に満ちた作品を展示し、再興日本美術院の果たした役割を紹介した。

バナー

会場の様子

会場の様子

会場の様子

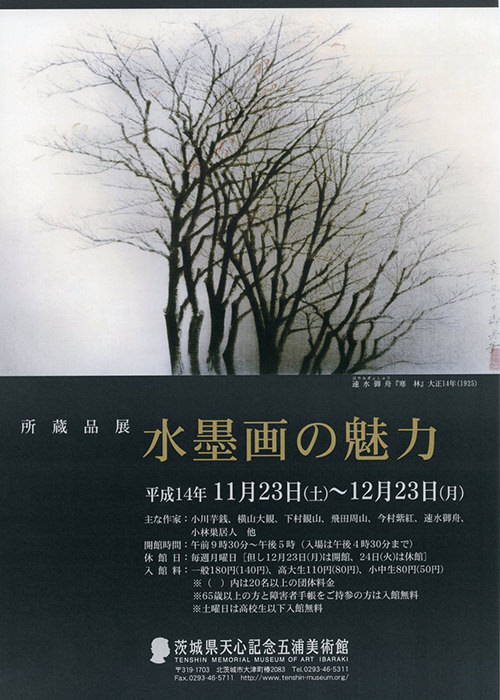

2002年11月23日(土曜日)~12月23日(月曜日)

所蔵品展 水墨画の魅力

古来、「墨に五彩あり」といわれるように、モノクロームでありながら白から黒に至る階調にあらゆる色味を感じ取ることができる。わが国では中世以降、多くの画家たちによって多彩な作品が描かれてきた。

本展では、横山大観、下村観山、速水御舟らが描いた水墨画など26点により墨の持つ美と技を紹介した。

2003年1月2日(木曜日)~2月16日(日曜日)

企画展 華麗なる変貌 堂本印象の世界

堂本印象(1891-1975)は、第1回帝展に登場後、仏教、歴史、風景、風俗など作域を広げ、また、日本画の手法で具象から抽象まであらゆる表現を試みるなど、旺盛な創作意欲をもって活躍した。昭和36年(1961)には文化勲章を受賞し日本画壇に不動の地位を築いた。

本展では、堂本印象の初期から晩年に至るまでの代表作を中心に、奈良・京都の寺院に描いた通常非公開の襖絵などをあわせて70点を展示し、生涯を通して華麗なる変貌を遂げた印象芸術の魅力を紹介した。

バナー

会場の様子

会場の様子

会場の様子

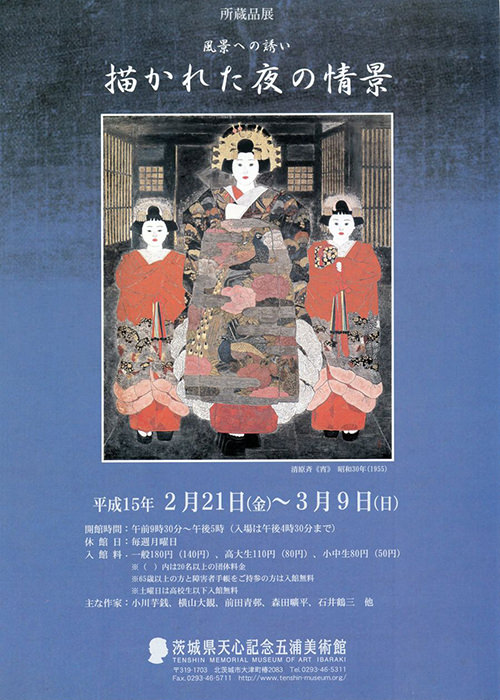

2003年2月21日(金曜日)~3月9日(日曜日)

所蔵品展 風景への誘い 描かれた夜の情景

古来、画家たちは秋の訪れを慈しむ心を託して月の姿を描写したり、幽玄にも通じる神秘的な闇夜の風情、妖怪や幽霊などを描いたり、夜の多彩な表情をとらえようと、様々な作品を生み出した。

本展では、小川芋銭、横山大観らの日本画と石井鶴三による『宮本武蔵』(吉川英治著)の挿絵原画など36点により描かれた様々な夜の情景を紹介した。

2003年3月13日(木曜日)~3月30日(日曜日)

企画展 再興第87回院展 茨城五浦展

日本美術院は、明治31年(1898)、岡倉天心(1863-1913)が中心となり設立された美術団体であるが、後に経営難に陥った。天心没後、天心の精神を受け継いだ横山大観らにより日本美術院は再興され、以後、多くの優れた日本画家を輩出してきた。

本展では、再興第87回院展出品作品の中から、画壇を代表する平山郁夫ら同人の作品をはじめ、日本美術院賞、奨励賞、第8回天心記念茨城賞受賞作品などの受賞作品を中心に68点を選抜し紹介した。

バナー

会場の様子

会場の様子

会場の様子