平成13年度(2001年4月~2002年3月)

2001年4月7日(土曜日)~5月27日(日曜日)

2001年4月7日(土曜日)~5月27日(日曜日)

企画展 画業60年 村山密展―セーヌの岸辺から―

茨城県潮来市に生まれた村山密(1918-2013)は師・岡鹿之助の勧めで渡仏した。後に、パリに居を構えて制作を続け、レジヨン・ドヌール勲章の受章をはじめ、数々の受賞を重ね、パリの重鎮として活躍した。

村山芸術は、日本人特有の自然観と卓越した観察力による制作に貫かれ、簡潔なフォルムや豊かな色彩、美しい絵肌で描かれた作品は、詩情と神秘性に溢れフランスでも高い評価を得た。

本展では、昭和初期から現在に至る油彩、パステル、素描などあわせて93点を展示し、村山密の60年に渡る画業とその芸術を紹介した。

入口看板

会場の様子

会場の様子

サイン会の様子

2001年6月1日(金曜日)~7月15日(日曜日)

所蔵品展 水の風景 ―雨・渓流・河・海―

四方を海に囲まれ、多くの河川を持つ我が国では、水は人々の心に安らぎとうるおいを与えてきた。大地に降った雨は渓流となり、大河をつくり、大海にそそぎこみ、さまざまに形を変える水の表情はしっとりとした情緒を醸し出す。

古来、水は多くの画家の心をかきたて、重要な題材とされ描かれてきた。

本展では、小川芋銭、冨田溪仙、安田靫彦らにより明治後半から昭和にかけて水の情景を描いた日本画の秀作を紹介した。

古来、水は多くの画家の心をかきたて、重要な題材とされ描かれてきた。

本展では、小川芋銭、冨田溪仙、安田靫彦らにより明治後半から昭和にかけて水の情景を描いた日本画の秀作を紹介した。

2001年7月20日(金曜日)~8月26日(日曜日)

企画展 織―絹の美と技―

色や文様などを丹念に組み合わせて織り上げられた絹織物は、その風合いの美しさから古くより織物の中でもひときわ人々を魅了してきた。

有職織物は巧みな織の技法や滋味あふれる色彩により雅やかな品格を醸し出し、能装束は金糸を織り込むなど素材や技法に贅を尽くし絢爛豪華な世界を創り出してきた。

本展では、「絹」の素材と「織」の技法に注目し、有職織物や能装束、重要無形文化財に指定されている結城紬、そして新たな織の可能性を目指す作家の作品などを展示し、日本の生活文化の中で培われてきた絹織物の美しさとその魅力を紹介した。

バナー

会場の様子

会場の様子

結城紬の実演会(8月4日・5日)

2001年9月1日(土曜日)~10月14日(日曜日)

所蔵品展 再興日本美術院の作家たちIV

明治期、岡倉天心を中心に創設された日本美術院は、天心没後の一周忌にあたる大正3年、横山大観、下村観山らによって再興された。再興日本美術院は、大正から昭和に至る美術界に新鮮な感覚を注ぎ込みながら、日本画の近代化に大きな足跡を残してきた在野の団体である。

新しい日本画の創造を目指した天心の理想は、今日でも美術院の精神として受け継がれている。

本展では、横山大観、小林古径をはじめ、片岡球子、福王寺法林や歴代天心記念茨城賞受賞画家たちの作品17点を紹介した。

新しい日本画の創造を目指した天心の理想は、今日でも美術院の精神として受け継がれている。

本展では、横山大観、小林古径をはじめ、片岡球子、福王寺法林や歴代天心記念茨城賞受賞画家たちの作品17点を紹介した。

2001年10月20日(土曜日)~11月25日(日曜日)

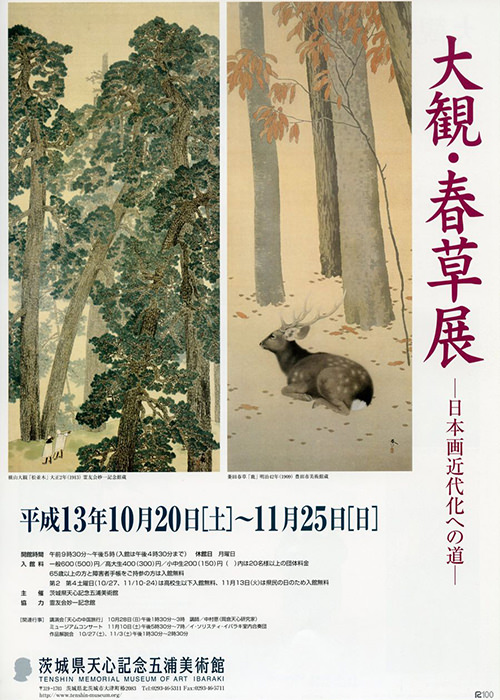

企画展 大観・春草展―日本画近代化への道―

横山大観と菱田春草は、東京美術学校(現在の東京藝術大学)在学中より岡倉天心にその才能を認められる。

その後、天心に従って日本美術院の創立に参加し、新しい日本画の創造に向かって研鑽を積み、やがて近代日本画史上に数々の名作を残した。

本展では、二人が生涯を通して描いた作品61点を展示し、大観と春草の画業を改めて紹介した。また、大観・春草がアメリカで展覧会を開催した折に出品した天心の絵画作品7点も特別展示した。

その後、天心に従って日本美術院の創立に参加し、新しい日本画の創造に向かって研鑽を積み、やがて近代日本画史上に数々の名作を残した。

本展では、二人が生涯を通して描いた作品61点を展示し、大観と春草の画業を改めて紹介した。また、大観・春草がアメリカで展覧会を開催した折に出品した天心の絵画作品7点も特別展示した。

あいさつパネル

会場の様子

会場の様子

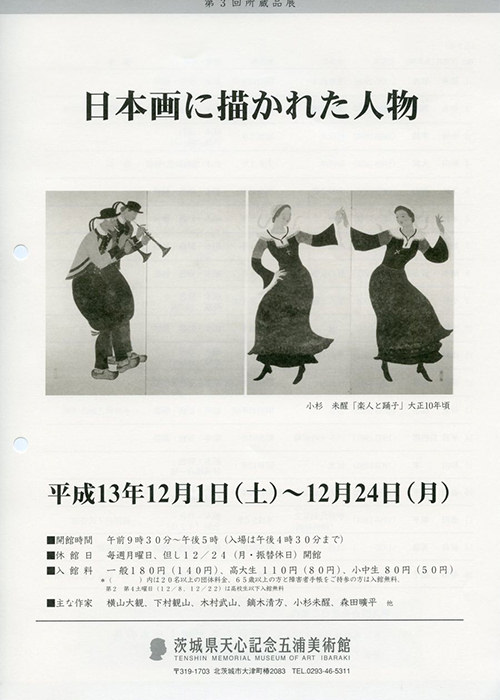

2001年12月1日(土曜日)~12月24日(月曜日)

所蔵品展 日本画に描かれた人物

絵画に描かれる人物は、歴史物語の登場人物、山水画における脱俗の高士の姿、風俗画の中の喜怒哀楽の表情を見せる民衆など、その時代の人の想いを重ねながら様々に表現されてきた。

近代の日本画では、現実感のある人物表現やイメージを優先させた心象表現なども追究されるようになり、伝統絵画の枠を越え多彩な広がりを見せている。

本展では、日本画に描かれた人物を「日常のしぐさ」「歴史・物語の人物」「想像上の世界」の3つのテーマに分けて展示し、その魅力を紹介した。

近代の日本画では、現実感のある人物表現やイメージを優先させた心象表現なども追究されるようになり、伝統絵画の枠を越え多彩な広がりを見せている。

本展では、日本画に描かれた人物を「日常のしぐさ」「歴史・物語の人物」「想像上の世界」の3つのテーマに分けて展示し、その魅力を紹介した。

会場の様子

会場の様子

会場の様子

会場の様子

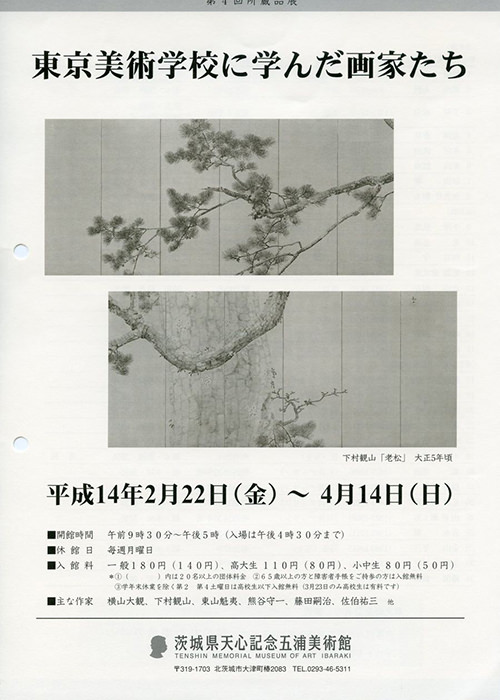

2002年1月2日(水曜日)~2月17日(日曜日)

企画展 名都美術館コレクション 巨匠たちが描く日本の美

東京美術学校(現在の東京藝術大学)は、絵画、彫刻、工芸などに関する技術者の育成と、図画教員養成を目的として、明治22年、岡倉天心らにより創設された官立の美術学校である。

日本画のみで発足した絵画科は、明治29年に西洋画の授業も開始され、以来、日本美術界を担う多くの優れた画家を輩出し、現在でもその大きな役割を果たし続けている。

本展では、明治から昭和初期にかけて東京美術学校に学んだ横山大観、下村観山、東山魁夷、杉山寧らの日本画をはじめ、熊谷守一、児島虎次郎、藤田嗣治らの油彩画、授業課題画など、あわせて31点を紹介した。

日本画のみで発足した絵画科は、明治29年に西洋画の授業も開始され、以来、日本美術界を担う多くの優れた画家を輩出し、現在でもその大きな役割を果たし続けている。

本展では、明治から昭和初期にかけて東京美術学校に学んだ横山大観、下村観山、東山魁夷、杉山寧らの日本画をはじめ、熊谷守一、児島虎次郎、藤田嗣治らの油彩画、授業課題画など、あわせて31点を紹介した。

掲載日 令和6年12月20日