平成10年度(1998年4月~1999年3月)

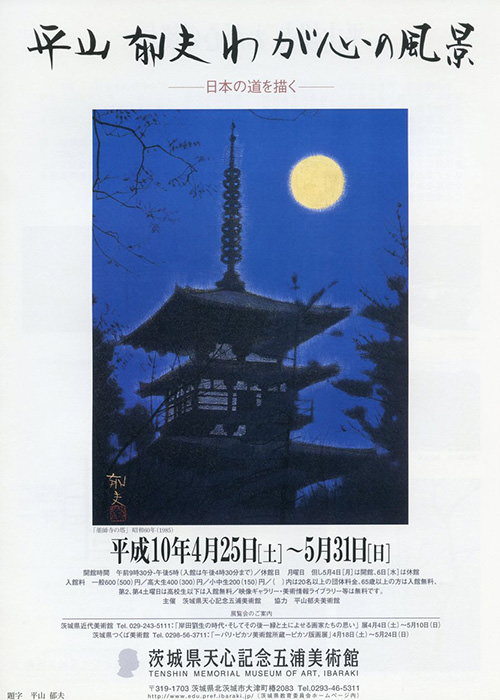

1998年4月25日(土曜日)~5月31日(日曜日)

企画展 平山郁夫 わが心の風景

平山郁夫(1930-2009)は、日本美術院で活躍する一方、滅びゆく世界の文化遺産や文化財の現状を憂い、その保存運動を提唱し自らも率先して取り組むなど、その幅広い活動は国際的にも高い評価を得ていた。

本展では、大和路、吉備路、熊野路、讃岐路など、日本の道シリーズ作品を中心に、日本各地の風景や歴史的建造物などを描いた作品を併せて75点展示し、平山芸術の真髄を紹介した。

本展では、大和路、吉備路、熊野路、讃岐路など、日本の道シリーズ作品を中心に、日本各地の風景や歴史的建造物などを描いた作品を併せて75点展示し、平山芸術の真髄を紹介した。

会場の様子

会場の様子

平山郁夫氏の来館時の様子

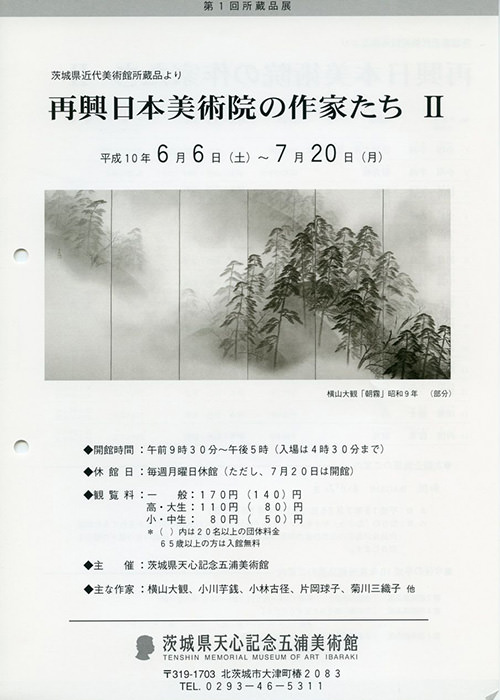

1998年6月6日(土曜日)~7月20日(月・祝)

所蔵品展 再興日本美術院の作家たちII

明治31年(1898)に岡倉天心によって創設された日本美術院は、一時、活動を休止していたが、天心没後、院再興の気運が高まり、大正3年(1914)、横山大観、下村観山らを中心に再興日本美術院として再出発することになり、平成10年(1998)には創立100周年を迎えた。

本展では、茨城県近代美術館が所蔵する再興日本美術院の出発から現在に至るまでに活躍した作家の作品を2回シリーズで紹介した。

本展では、茨城県近代美術館が所蔵する再興日本美術院の出発から現在に至るまでに活躍した作家の作品を2回シリーズで紹介した。

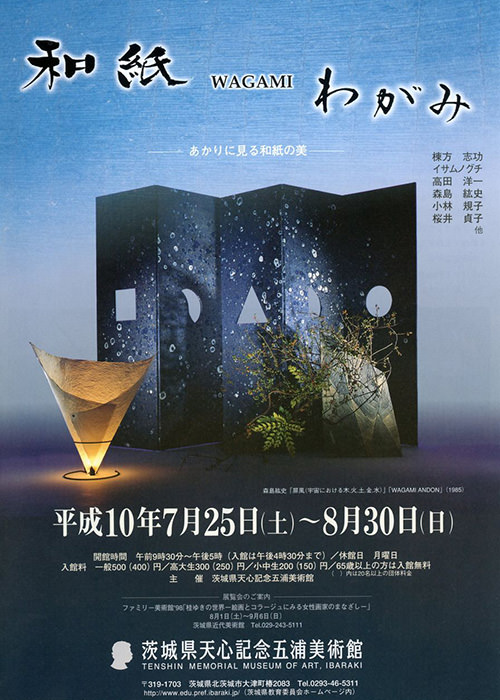

1998年7月25日(土曜日)~8月30日(日曜日)

企画展 和紙 WAGAMI わがみ 展

和紙は、古来、絵画や書の支持体として用いられ、また、日本人の生活や建築空間においても身近な素材として取り入れられてきた。しかし、時代の変化とともにその需要は少なくなっていった。

一方、美術工芸品やデザイン、現代美術の分野で和紙の良さを見直し、和紙の持つ様々な特性を生かした造形作品を制作する作家も現れてきた。

本展では、光を通して見る紙肌の美しさなどの特性に注目して、生活の中に生かされてきた和紙作品、および、現代における和紙の造形作家の作品74点を展示し、和紙の持つ様々な魅力を紹介した。

一方、美術工芸品やデザイン、現代美術の分野で和紙の良さを見直し、和紙の持つ様々な特性を生かした造形作品を制作する作家も現れてきた。

本展では、光を通して見る紙肌の美しさなどの特性に注目して、生活の中に生かされてきた和紙作品、および、現代における和紙の造形作家の作品74点を展示し、和紙の持つ様々な魅力を紹介した。

会場の様子

会場の様子

会場の様子

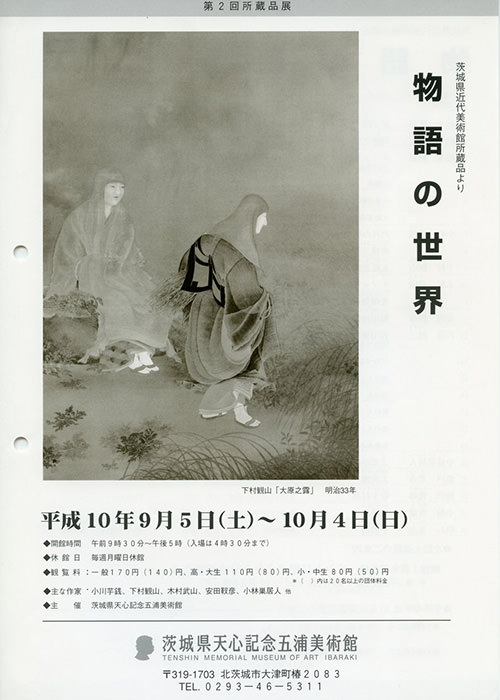

1998年9月5日(土曜日)~10月4日(日曜日)

所蔵品展 物語の世界

故事や神話、歴史などの物語は、日本画の題材として、古来多くの画家たちによって取り上げられてきた。それらは、画家にとって自らの創造力を発揮する格好の題材であったともいえる。

画家たちは、場面の情景、登場人物の心理などを巧みに表現し、すぐれた作品を生み出している。

本展では、茨城県近代美術館所蔵品から、下村観山「大原之露」、木村武山「光明皇后図」、小林巣居人「よだかの星」をはじめとする作品24点を選び、日本画にみる物語の世界の魅力を紹介した。

画家たちは、場面の情景、登場人物の心理などを巧みに表現し、すぐれた作品を生み出している。

本展では、茨城県近代美術館所蔵品から、下村観山「大原之露」、木村武山「光明皇后図」、小林巣居人「よだかの星」をはじめとする作品24点を選び、日本画にみる物語の世界の魅力を紹介した。

1998年10月10日(土曜日)~11月23日(月・祝)

企画展 開館1周年記念展

「インドに魅せられた日本画家たち」 ―天心とタゴールの出会いから―

岡倉天心は、明治35年(1902)インドに渡り、詩聖タゴールと出会い、親交を深め、影響を与えあった。この出会いは、当時の日本画家たちにインドへの憧憬を高めるきっかけとなった。

横山大観をはじめとする日本画家たちはインドを描くにとどまらず、現地に赴きインドの画家たちと交流を持ち、風物や古来の芸術に影響を受けた作品を描くようになった。

本展では、天心とタゴールのつながりを紹介するとともに、横山大観から平山郁夫までインドにかかわりを持った日本美術院の画家たちの作品を中心に展示し、天心とタゴールの出会いを契機としてインドに魅せられた日本画家たちの系譜をたどった。

横山大観をはじめとする日本画家たちはインドを描くにとどまらず、現地に赴きインドの画家たちと交流を持ち、風物や古来の芸術に影響を受けた作品を描くようになった。

本展では、天心とタゴールのつながりを紹介するとともに、横山大観から平山郁夫までインドにかかわりを持った日本美術院の画家たちの作品を中心に展示し、天心とタゴールの出会いを契機としてインドに魅せられた日本画家たちの系譜をたどった。

会場の様子

会場の様子

会場の様子

会場の様子

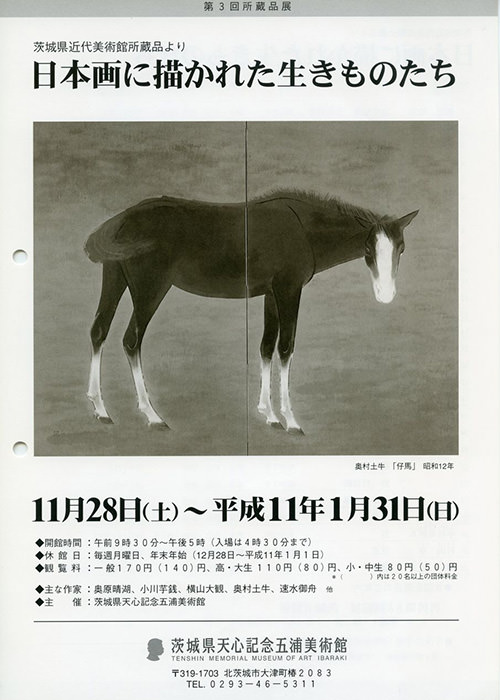

1998年11月28日(土曜日)~1999年1月31日(日曜日)

所蔵品展 日本画に描かれた生きものたち

人間にとって身近な存在であった鳥、虫、魚などの生きものたちは、古来、伝統的な花鳥画の主題として盛んに描かれてきた。そこでは、花鳥風月ないしは雪月花という日本の自然風土に培われた美意識のうえに、生きものたちが巧みに描かれている。

画家たちは、人と生きものたちとの関わり合いを優しいまなざしでとらえ、また、個々の個性に託して多様な表現を生み出している。

本展では、茨城県近代美術館所蔵品から、明治から昭和にいたる近現代の日本画壇で活躍した奥原晴湖、小川芋銭、速水御舟、奥村土牛、杉山寧らの生きものを主題に描いた作品28点を紹介した。

画家たちは、人と生きものたちとの関わり合いを優しいまなざしでとらえ、また、個々の個性に託して多様な表現を生み出している。

本展では、茨城県近代美術館所蔵品から、明治から昭和にいたる近現代の日本画壇で活躍した奥原晴湖、小川芋銭、速水御舟、奥村土牛、杉山寧らの生きものを主題に描いた作品28点を紹介した。

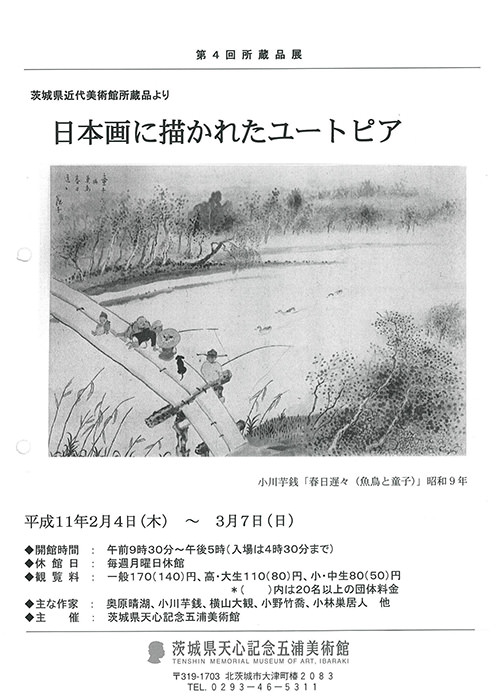

1999年2月4日(木曜日)~3月7日(日曜日)

所蔵品展 日本画に描かれたユートピア

自然も人間も同質であるとする古代中国の思想では、世間と隔絶して山水に親しむ生活に理想世界を見出してきた。

古来、多くの画家たちは、この心の中の理想郷を画中に描き出そうと、山水画をはじめ桃源郷や蓬莱伝説などにまつわる作品を生み出してきた。

本展では、茨城県近代美術館所蔵品から、奥原晴湖、小川芋銭、横山大観、小野竹喬らをはじめとする近代日本画家の作品23点により、絵画に表現されたユートピアを紹介した。

古来、多くの画家たちは、この心の中の理想郷を画中に描き出そうと、山水画をはじめ桃源郷や蓬莱伝説などにまつわる作品を生み出してきた。

本展では、茨城県近代美術館所蔵品から、奥原晴湖、小川芋銭、横山大観、小野竹喬らをはじめとする近代日本画家の作品23点により、絵画に表現されたユートピアを紹介した。

1999年3月11日(木曜日)~3月28日(日曜日)

企画展 再興第83回院展 茨城五浦展

天心記念茨城賞の画家たち

日本美術院は、明治31年(1898)、岡倉天心(1863-1913)が中心となり設立された美術団体であり、新しい日本画の創造に邁進した。

天心没後、天心の精神を受け継いだ横山大観らにより日本美術院は再興され、以後、多くの優れた日本画家を輩出してきた。

本展では、再興第83回院展出品作品の中から、同人の作品31点、招待、無鑑査、本県に関わる作家の入選作の中から併せて77点を選抜し紹介した。

天心没後、天心の精神を受け継いだ横山大観らにより日本美術院は再興され、以後、多くの優れた日本画家を輩出してきた。

本展では、再興第83回院展出品作品の中から、同人の作品31点、招待、無鑑査、本県に関わる作家の入選作の中から併せて77点を選抜し紹介した。

掲載日 令和6年12月20日