平成11年度(1999年4月~2000年3月)

1999年4月1日(水曜日)~4月18日(日曜日)

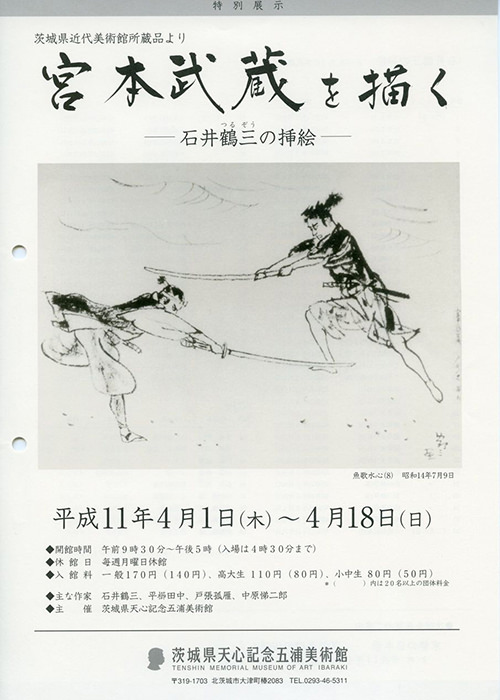

特別展示 宮本武蔵を描く石井鶴三の挿絵

石井鶴三(1887-1973)は、彫刻家として再興日本美術院に出品したほか、水彩画・挿絵など様々な分野で活躍した。挿絵「宮本武蔵」は朝日新聞に連載されたもので、単なる剣豪物語とは異なり、剣の求道者としての武蔵をより内在的に捉え、表現されている。

簡潔でシャープな線と墨の持つ情感により作中の場面と人物の心理とを見事に描き出しているこれらの挿絵は物語の文中に従属するという従来の挿絵の考え方に大きな変革をもたらし、当時から高く評価を受けていた。

本展では、石井鶴三の描く「宮本武蔵」の挿絵を中心に展示したほか、院展彫刻部の作品も併せて紹介した。

簡潔でシャープな線と墨の持つ情感により作中の場面と人物の心理とを見事に描き出しているこれらの挿絵は物語の文中に従属するという従来の挿絵の考え方に大きな変革をもたらし、当時から高く評価を受けていた。

本展では、石井鶴三の描く「宮本武蔵」の挿絵を中心に展示したほか、院展彫刻部の作品も併せて紹介した。

1999年4月24日(土曜日)~5月30日(日曜日)

企画展 京都の日本画 ―京都画壇の俊英たち―

日本画の近代化は、岡倉天心の指導を受けた横山大観ら日本美術院の画家たちと、京都画壇における竹内栖鳳を中心とする画家たちを両輪として進められたといえる。とりわけ京都画壇は、円山・四条派の伝統の上に、西洋画の写実性を巧みに取り入れた日本画改革が推し進められた。

明治13年(1880)に開校した京都府画学校の指導者であった竹内栖鳳のもとから、土田麦僊、榊原紫峰、村上華岳、小野竹喬らが輩出された。

戦後は、上村松篁ら新しい感覚を持つ画家たちが生まれた。

本展では、これら京都画壇の俊英たちの作品を58点展示し、明治・大正・昭和にわたる京都の日本画の精華を紹介した。

明治13年(1880)に開校した京都府画学校の指導者であった竹内栖鳳のもとから、土田麦僊、榊原紫峰、村上華岳、小野竹喬らが輩出された。

戦後は、上村松篁ら新しい感覚を持つ画家たちが生まれた。

本展では、これら京都画壇の俊英たちの作品を58点展示し、明治・大正・昭和にわたる京都の日本画の精華を紹介した。

会場の様子

会場の様子

会場の様子

1999年6月5日(土曜日)~7月11日(日曜日)

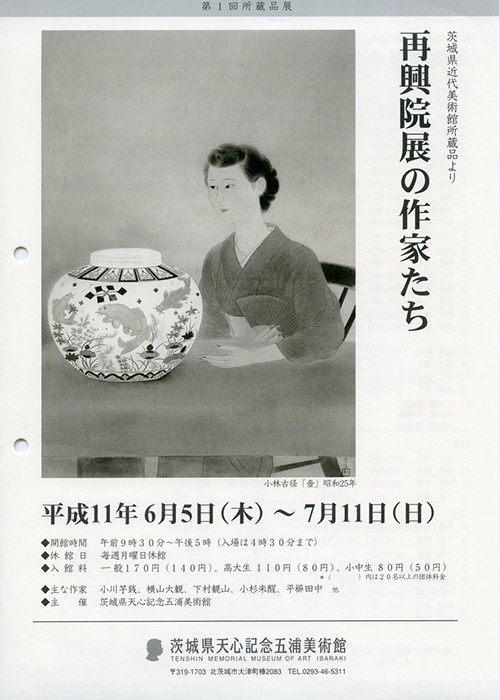

所蔵品展 再興院展の作家たち

明治31年(1898)に岡倉天心によって創設された日本美術院は、天心没後、院展再興の気運が高まり、大正3年(1914)に横山大観、下村観山らを中心に在野の美術団体として再出発することになった。

再興院展は、洋画部を新設し、さらに彫刻部を組み入れて再編された。

本展は、所蔵品展「再興日本美術院の作家たち」のシリーズ3回目として、日本画、洋画、彫刻の三部門を一堂に併せて構成し、改めて再興院展で活躍した作家たちの作品35点を紹介した。

再興院展は、洋画部を新設し、さらに彫刻部を組み入れて再編された。

本展は、所蔵品展「再興日本美術院の作家たち」のシリーズ3回目として、日本画、洋画、彫刻の三部門を一堂に併せて構成し、改めて再興院展で活躍した作家たちの作品35点を紹介した。

1999年7月17日(土曜日)~8月22日(日曜日)

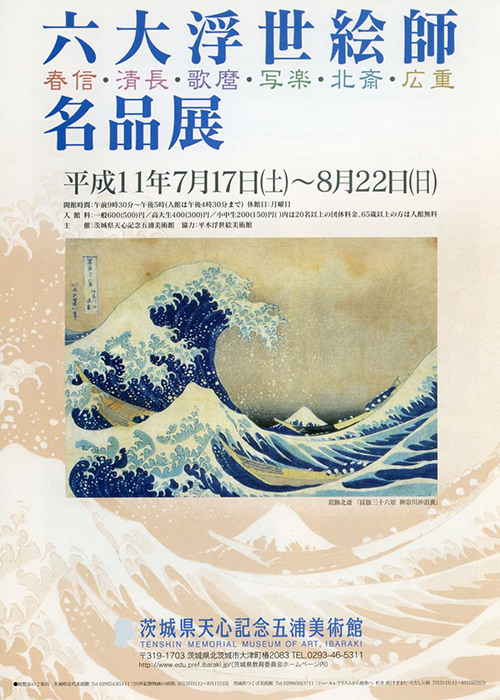

企画展 六大浮世絵師名品展 ―春信・清長・歌麿・写楽・北斎・広重―

浮世絵は江戸の生活全般を題材とし、当時流行の風俗、人気の役者、評判の美人、名高い名所を映し出している。版画という技法によって大量につくられた浮世絵は、庶民の生活に密着して親しまれた。

また、その芸術性は国際的にも評価され、ヨーロッパの芸術運動にも影響を与えた。岡倉天心はその価値をいち早く認め、「浮世絵概説」により美術史的に体系化した。

本展では、平木浮世絵美術館コレクションから、数多く登場した浮世絵師の中でももっとも際立った業績を残し絢爛たる浮世絵の黄金期を築いた六人、鈴木春信、鳥居清長、喜多川歌麿、東洲斎写楽、葛飾北斎、歌川広重の重要美術品を含む代表的作品120点を展示し、浮世絵の魅力に迫った。

また、その芸術性は国際的にも評価され、ヨーロッパの芸術運動にも影響を与えた。岡倉天心はその価値をいち早く認め、「浮世絵概説」により美術史的に体系化した。

本展では、平木浮世絵美術館コレクションから、数多く登場した浮世絵師の中でももっとも際立った業績を残し絢爛たる浮世絵の黄金期を築いた六人、鈴木春信、鳥居清長、喜多川歌麿、東洲斎写楽、葛飾北斎、歌川広重の重要美術品を含む代表的作品120点を展示し、浮世絵の魅力に迫った。

会場の様子

会場の様子

会場の様子

1999年8月28日(土曜日)~10月3日(日曜日)

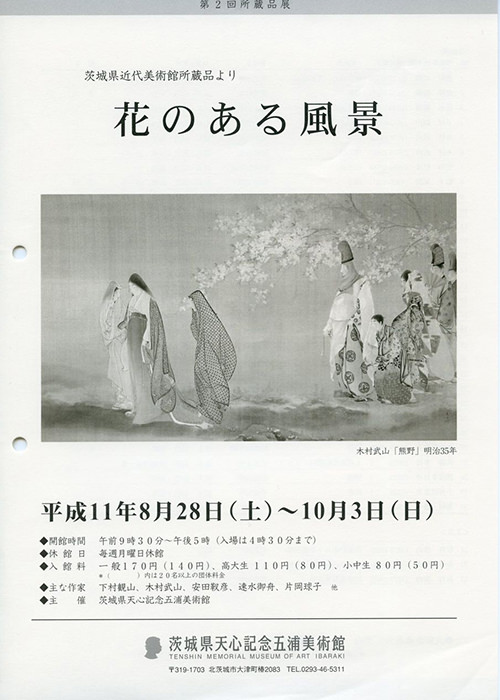

所蔵品展 花のある風景

私たちの生活の中でもっとも身近な題材のひとつである花は、日本画において花鳥画や風景画の主題として、または歴史画の背景として古来多くの画家たちにより描かれてきた。

そこでは、画家たちの想いがひとつひとつの花に凝縮され、巧みに表現されている。

本展では、茨城県近代美術館の所蔵品から、下村観山「大原之露」をはじめ、木村武山「熊野ゆや」、安田靫彦「羅浮仙」、速水御舟の草花の素描作品など花に因む日本画を中心に33点を展示紹介した。

そこでは、画家たちの想いがひとつひとつの花に凝縮され、巧みに表現されている。

本展では、茨城県近代美術館の所蔵品から、下村観山「大原之露」をはじめ、木村武山「熊野ゆや」、安田靫彦「羅浮仙」、速水御舟の草花の素描作品など花に因む日本画を中心に33点を展示紹介した。

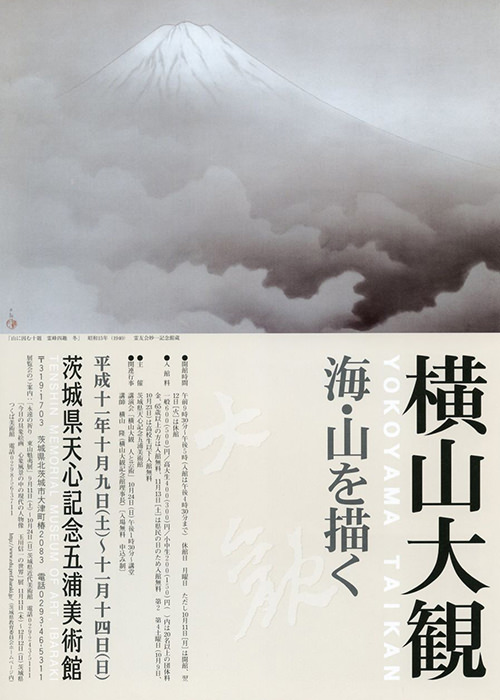

1999年10月9日(土曜日)~11月14日(日曜日)

企画展 横山大観 ―海・山を描く―

横山大観(1868-1958)は、日本美術院を主な舞台として作品を発表し、大正・昭和の絵画史に燦然たる足跡を残した。大観の後半生の中でも霊峰富士や白砂青松は重要なテーマといえる。

海や山を主題とした作品は、斬新な構図と深い観察力で季節や時間の変化を描き分け、背後に潜む自然の気までを捉えたものとして、高い評価を受けてきた。

本展では、日本画革新に生涯を捧げてきた大観の長きにわたる画業から、海や山などをテーマにした作品55点を資料24点とともに展示し、大観後半生の芸術の真髄とその魅力を紹介した。

海や山を主題とした作品は、斬新な構図と深い観察力で季節や時間の変化を描き分け、背後に潜む自然の気までを捉えたものとして、高い評価を受けてきた。

本展では、日本画革新に生涯を捧げてきた大観の長きにわたる画業から、海や山などをテーマにした作品55点を資料24点とともに展示し、大観後半生の芸術の真髄とその魅力を紹介した。

会場の様子

会場の様子

横山隆氏による講演会(10月24日)

学芸員による作品解説会

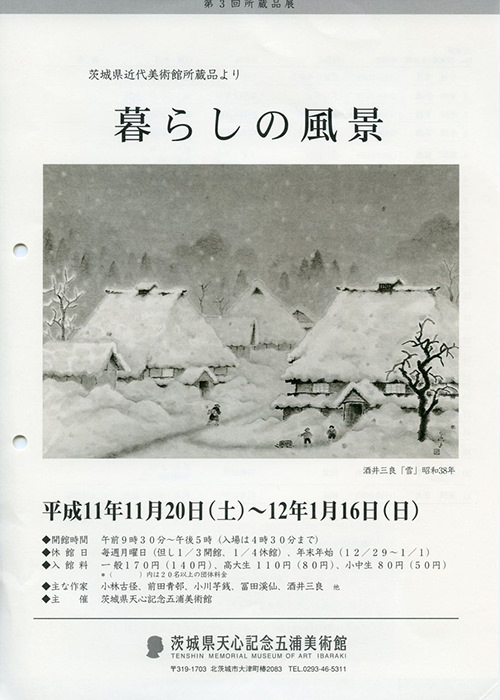

1999年11月20日(土曜日)~1月16日(日曜日)

所蔵品展 暮らしの風景

自然の織りなす四季折々の日本の風景は、画題として多くの近代日本画家たちによって描かれてきた。そこでは、画家の目を通した情緒豊かな風景がそこに住む人たちの暮らしとともに描かれ、多くの名品が生まれている。

本展では、小川芋銭「水村童子」をはじめ、冨田溪仙「長江鵜船」、今村紫紅「海辺図」、小林古径「少女」など、茨城県近代美術館所蔵品展の中から暮らしをテーマにした名品21点を展示紹介した。

本展では、小川芋銭「水村童子」をはじめ、冨田溪仙「長江鵜船」、今村紫紅「海辺図」、小林古径「少女」など、茨城県近代美術館所蔵品展の中から暮らしをテーマにした名品21点を展示紹介した。

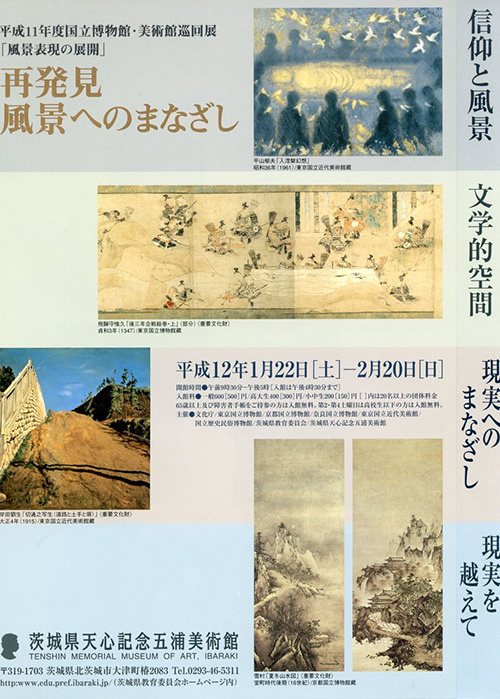

2000年1月22日(土曜日)~2月20日(日曜日)

企画展 平成11年度国立博物館・美術館巡回展「風景表現の展開」

―再発見 風景へのまなざし―

国立博物館・美術館巡回展は、文化庁の主唱により開催された。

本展では、「風景表現の展開」を主題として開催、重要文化財5点を含む45点の日本画、油彩画、水彩画を展示した。

自然と生活が密接にかかわっていた日本では、風景や自然を主題として、または背景として取り入れた絵画作品が多く生み出されている。これら多様な変化に富む風景表現を《信仰と風景》、《文学的空間》、《現実へのまなざし》、《現実を越えて》という4つの視点から迫ることで、「風景表現」に具体的なテーマ性を持たせて、絵画の世界の面白さを紹介した。

本展では、「風景表現の展開」を主題として開催、重要文化財5点を含む45点の日本画、油彩画、水彩画を展示した。

自然と生活が密接にかかわっていた日本では、風景や自然を主題として、または背景として取り入れた絵画作品が多く生み出されている。これら多様な変化に富む風景表現を《信仰と風景》、《文学的空間》、《現実へのまなざし》、《現実を越えて》という4つの視点から迫ることで、「風景表現」に具体的なテーマ性を持たせて、絵画の世界の面白さを紹介した。

バナー

入り口看板

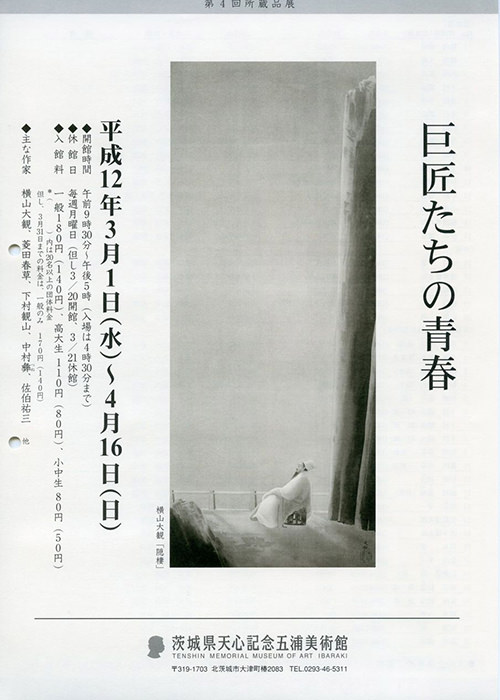

2000年3月1日(水曜日)~4月16日(日曜日)

所蔵品展 巨匠たちの青春

我が国の近代化は、明治維新にはじまる急激な欧化政策を背景に進められ、美術界でもかつてない大きな変化をみせた。

次々に紹介される西洋の美術思潮や絵画技法は、それまでの伝統絵画とぶつかり合って、混沌とした状況を生み、そこから新しい絵画の創造が行われてきた。そこには日本絵画の近代化の流れの中で独自の画風を模索する多くの画家たちの苦悩と情熱がうかがえる。

本展では、明治から昭和にかけて活躍した横山大観、竹内栖鳳をはじめとする近代絵画の巨匠たちの10代後半から30代の若き日の作品を中心に43点を展示紹介した。

次々に紹介される西洋の美術思潮や絵画技法は、それまでの伝統絵画とぶつかり合って、混沌とした状況を生み、そこから新しい絵画の創造が行われてきた。そこには日本絵画の近代化の流れの中で独自の画風を模索する多くの画家たちの苦悩と情熱がうかがえる。

本展では、明治から昭和にかけて活躍した横山大観、竹内栖鳳をはじめとする近代絵画の巨匠たちの10代後半から30代の若き日の作品を中心に43点を展示紹介した。

掲載日 令和6年12月20日